从唐《水部式》到金河防律令

先秦伊始,为夷去险阻、修守堤防、均水灌溉,当政者或会盟相约,或拜设河官,或添修田律。据历史记载,公元前29年,王延世被任命为河堤使者,这是中国有文字记录以来的第一位专职河官。随着农田灌溉规模不断扩大,水事矛盾日益突出,国家层面的水利法典和专业性河防条令开始出现。

从春秋时期“无曲防”条约算起,我国水利法规已有2500年的历史。比较有影响的水利法规有:唐代综合性法规《水部式》、宋代筹兴水利的《农田水利约束》、金代专门性法规《河防令》。

治水仪章 首备于唐

唐代是我国封建社会的鼎盛时期,国家统一、社会安定、经济快速发展。在水资源利用和管理方面,王朝亦有一套严密的制度,其中尤以20世纪初在甘肃敦煌鸣沙山千佛洞发现,修订于唐开元二十五年(公元737年)的《水部式》最为周全。它对当时水资源的利用、分配、节水等有着较为详细的规定,是我国迄今发现保留最早的全国性水利法典。

《水部式》残本发现地——甘肃敦煌鸣沙山千佛洞 资料图片

公元712年,唐玄宗李隆基即位,大力兴修水利,发展农业,人口增长迅速。

黄河中游关中平原人口稠密,民尚耕种,是大唐勃兴之地。统治者对关中水利尤其重视,先后兴修白渠、泾堰等渠堰。

管理关中引水浇田之事是《水部式》的重点,诸大渠用水灌溉均设置斗门控制流量;水低地高之处不能在干渠拦河造堰;改建斗门应报州县,并按要求兴建验收;引渠水灌溉先统计田亩数,并按次序取用,不得有所偏废。

各渠的分水标准《水部式》有详尽规定,京兆府高陵县清、白二渠交汇处设斗门堰,六分入中白渠,四分进清渠,南白渠有多余水量可注入中白渠和隅南渠,其水量同样由口门控制分配。

唐中期曾以此出题择仕:清、白二渠交口没闭闸门,知府欲治高陵县令渎职之罪。高陵县令申辩,此在二月一日之前,按规定可以不下闸板。六张考生的答卷皆依《水部式》相关条文,判定县令无罪。

《水部式》还规定了州县的水事职责,州县每年各差一名官吏检校浇田,官员不定时巡察,水利得失录为功过附考。

唐穆宗长庆年间的高陵县令刘仁师就有一个与《水部式》有关的故事。

刘仁师初任高陵县令,遍查县内水利兴废,发现从泾河引水的白渠被上游权贵把持,水源无法到达县境,百姓怨声载道。

刘仁师据实上书京兆府,认为应疏浚开凿新渠引泾河水灌田,使水流入高陵境内,并堵塞上游无序新开的渠道。

施工期间,上游泾阳豪门买通术士,上奏说白渠下游是唐高祖生前起居之地,不应动土开渠。刘仁师以《水部式》为据,控告泾阳豪门霸占白渠,致使下游高陵县失于灌溉,最后获胜。

《水部式》灌溉之规范超乎现代人想象。比如渠道有渠长、斗门有斗门长,可谓穿越千年遥对今天的河湖长制。取水斗门的材料、尺寸、高程、灌溉时节、差夫工匠选派等皆有标准。

唐代最有碍灌溉的是碾硙。碾硙以水流为动力,磨面舂米远胜于人力畜力。然而,渠道上设碾硙,上游形成壅水,下游降低流速,时间一久就会渠道淤积,影响输水能力,庄稼歉收也成了必然。

《水部式》对碾硙用水有严格限制,每年正月初一至八月三十日,碾硙进水闸门必须封印加锁,拆下硙石,以保证灌溉。其余非灌溉季节或灌区水丰,则可听凭碾硙自行用水。

碾硙一转,财源滚滚。关中平原的王公贵族依借权势,纷纷在渠道上架设碾硙加工粮食以求获利,严重干扰了渠道行水,下游百姓只能望水兴叹。

开元时期,滥设碾硙如燎原之势遍布关中渠系。唐玄宗指令京兆尹李元纮疏通三辅渠,整治长安周边的碾硙乱象。

李元纮对于碾硙不陌生,数年前在雍州司户任上就处理过一起碾硙之争官司。当事一方是寺庙僧人,另一方则是权势显赫的太平公主。李元纮经详查细审,将碾硙判给了僧人。

雍州长史窦怀贞听闻大惊失色,要求立即改判。李元纮不为所动,提笔在判词卷首写下“南山可移,判不可摇也”。

此番有了《水部式》为依据,李元纮整顿起来更是理直气壮,先是广贴告示,要求自行拆除非法建立的碾硙。

时限一到,李元纮立即率领手下沿三辅渠逐个捣毁非法碾硙,沿渠百姓见状纷纷拍手称快,农作物因此增收百万斗之多。

此外,《水部式》还有航运、桥梁、渔业、城市水道的管理等内容,有利于水资源的合理利用和水事纠纷的解决,使水利工程的运行管理有了依据,对水利发展起到了积极的促进作用。

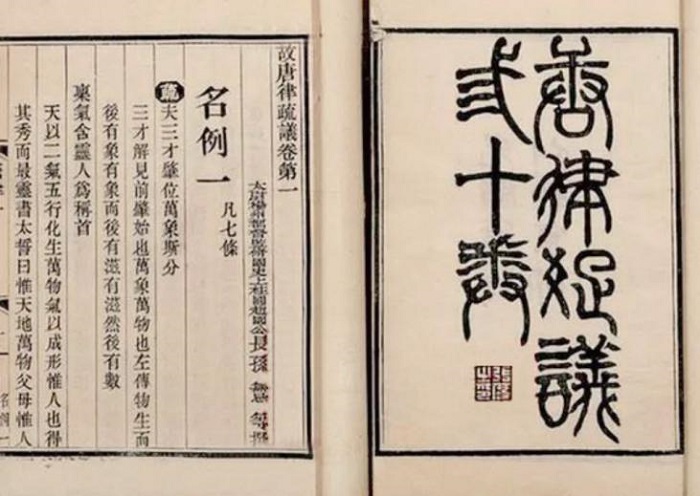

《唐律疏议》 资料图片

唐代最重要的法典《唐律疏议》中亦设立“失时不修堤防”“盗决堤防”两项罪名,《营缮令》则对堤防修守报批、检查维护有详细规定,这些法律法规初步构成了唐王朝治水较为完备的律令体系。

筹兴水利 宋著科条

北宋是继唐之后,中国封建社会又一个兴盛时期。作为京都的汴梁地势平衍、交通发达、人庶浩繁、商贾云集,是当时世界上最为繁华的大都会之一。

汴梁城内外,汴河、广济河、惠民河、蔡河等构成的水系,首承黄河、漕引江湖,发达的漕运系统不仅便利来往商人,还将全国各地的资源运输至汴梁,实乃北宋运祚所系、社稷之基。

然而,城以北的黄河悬于地上,虽便于引水灌溉,但易造成沟渠淤积、行船不畅,严重之时更是决口泛滥、没田毁舍,是北宋统治者的心腹之患。

为确保漕运安全,朝廷将整饬汴梁周边水系视为国家要政。

宋太祖赵匡胤一登基就下令疏浚蔡河,以后又陆续整治闵水、潩水、洧水。每年冬春之际,都要征调民力挖口门、清淤沙、束水势,以提升漕运能力。

但京畿之地、天子脚下,世家豪族云集,他们往往倚仗权势不愿出工配合。更有甚者,一些地方官员借主持水工之机,胁迫百姓交纳贿赂。本为益民德政的河道整治,却成了苛举。

公元1024年,掌管开封河渠事务的张君平,奉宋仁宗之命行视开封附近的沟渠。

张君平擅长治水,此前驻守引黄入汴口门时,曾向朝廷进言,开设口门应选取适宜的地势,地势得当则水势流急,可以冲刷部分泥沙,仅疏浚一项每年就可省去百万公饷。

此番行视后,张君平提出《疏决利害八事》,宋仁宗对此大为赏识,准其以敕令颁布执行。

《疏决利害八事》对劳役计定、疏通工绩、沟渠尺寸、验收标准、侵田赔偿、敛财惩戒等作了严明规定。

有了敕令保证,京畿附近的河渠整治步入正轨,并取得了较好成效。之后40多年,这一地区渠顺水畅、排灌自如,汴梁城内南篙北桨四季通达、络绎不绝。

聚天下富庶于京师,对于外有强敌环伺、内存冗政积弊的北宋政府显然是危险的。

公元1069年,宋神宗任命王安石为参知政事,王安石随即提出变风俗、立法度的主张。次年,王安石再任位同宰相的同中书门下平章事,开始大刀阔斧地进行改革。

这位“中国11世纪的改革家”先后推行青苗法、免役法、方田均税法、农田水利法等十余种新法。

《农田水利约束》是王安石推行较早的一部法令,也是我国第一部比较完整的农田水利方面的法律。

该法寄托了王安石“欲富天下则资之天地”的从政抱负,直指当时田制不立、兼并不抑、水利不兴、役赋不均四大痼疾。

为了调动官民积极性,《农田水利约束》规定凡能因地制宜提出种植之法或兴复创修水利者,根据功绩大小和自身意愿,或给予酬奖或录用为官。

此法规定,各县要定期上报应疏浚的河流、修扩建的灌溉工程,并做出可行安排,经上级复查后执行,计工浩大或事关数州的要经朝廷批准。

疏浚河道、修筑堤防等是经久便民的大事,往往要花费大量财力,《农田水利约束》对此计虑于前。若工程浩大、受利农户财力有限,可向官府借贷“青苗钱”。地方钱斛不足,可劝谕富家借贷,依比例抽取利息。个人捐款兴修水利者,官府则予以奖励。

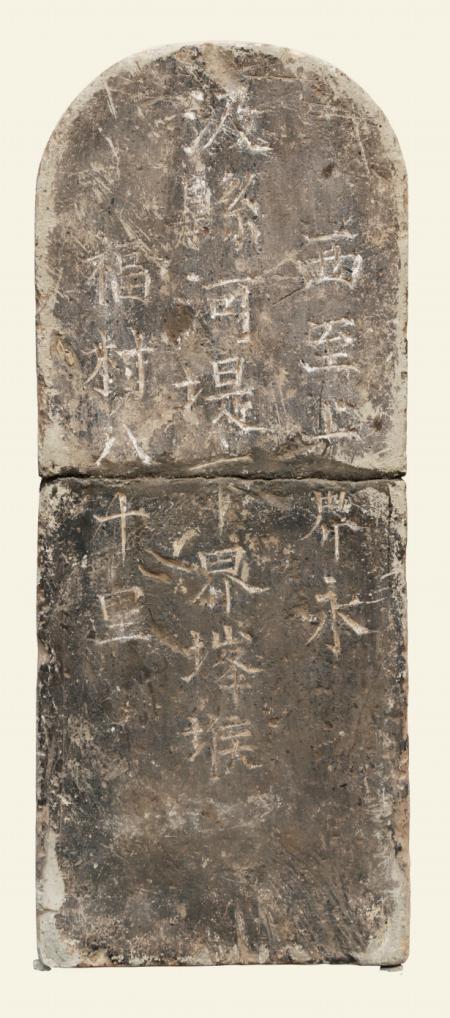

宋金时期黄河堤防管理界碑 资料图片

关于治理黄河等大川,《农田水利约束》有专门要求。所有大河在县界阻截去处者,各县都要提出整治方案,并以图籍形式报送州府。州府详查后若协调不动,由朝廷委派官员进行复检,各陈利害报呈朝廷裁定。

不按要求出工出料者,《农田水利约束》有科罚条款,由河官会同刑官催收罚款。

新法推行后,各地掀起了兴修水利的高潮,社会面貌为之一新。

金修律令 经略河防

公元1127年,金军挥师南下,北宋徽、钦二宗被掳,宋高宗避乱南奔匆匆即位。

次年,东京留守杜充扒开黄河大堤,妄图以水为兵,阻止金兵继续南下。杜充决河直接导致了黄河第四次大改道,数千年来都是由东北入渤海的主流,冷不防来了个大拐弯,自泗水南夺淮河注入黄海。

宋高宗虽承宋廷衣钵,但南渡之后满足于偏安一隅,无心也无力收复故土。公元1141年,南宋与金定下议和盟誓,黄河中下游归入金境内。

黄河并没有给金王朝面子,仅公元1168年至公元1194年,就平均两年一决溢,河势不断南移。

曾经富庶的两淮地区“百里不见炊烟起,唯有黄沙扑空城”,长于骑射但鲜于治河的女真人遇此颇为头疼。

黄河不宁,天下难平,决河泛滥引发各地饥民此起彼伏的反抗。出于维护统治需要,金王朝积极倡导中原地区的先进文化,定礼制、兴科举、用汉吏、修法典、通婚姻……

治河方面,金王朝先后任用汉族河官梁肃、马琪等人沿黄河新道修堤设防,以解两岸之危。

金章宗执政初期,社会逐渐安定,府库日益充实,国力达到巅峰。而深受汉风唐韵熏陶的金章宗,以《唐律疏议》为蓝本编撰了由29件法令组成的《泰和律义》。《泰和律义》是金王朝最完备的法典,其中《河防令》是我国现存比较完整的河防法规。

《河防令》开卷即点出了河防乃为政要务。每年由户部、工部派出大员,督令都水监及京府州县各级河防官员,按照规程修固堤岸,见闻久拖不为者移送法办。水退后官员要就地检查次年春工物料,工作完成后返京还职。

《河防令》划定每年“六月至八月”为“涨水月”,沿河州县河防官员必须上堤“守涨”。“非涨月”兼管河防的县官,也要轮流上堤值守。

一旦埽工、堤防出险,分治都水监和都巡河官要到现场指挥,险情消弭仍要逐月上报工部,并转呈主管朝政的尚书省。

河防危急而守护兵力不足应增派专业埽兵,再有不济就及时征调差夫工役,沿河州府官员与都水监、巡河官三方估数,交由各县按照距离远近差遣。

黄河下游普驻埽兵,全河共配万余人。《河防令》载文,每年四节一寿、河水平安月份及家中婚丧嫁娶,埽兵各给假日,一旦河势危急,即停止给假。河防军夫患病,都水监送往附近州县治疗,所用药由官府发给。

汛情传递堪比紧急军令。在古代黄河两岸设有报汛的“塘马”,当上游河水陡涨时,河官遣人快马急送下游,通知加固堤防、疏散人口。《河防令》明确规定朝廷派驻各地的河官可用驿道传递河防事宜。

《河防令》条文涉及机构职责、人员管理、堤防修筑、汛期守护、险情处置、汛情报送,其条例之整齐、约事之完密、规定之详细体现了古人对河防问题的深入思考,对后世防洪法规亦有较大影响。

以唐、宋、金为代表的中国古代河政法令有因有革、有循有进,折射出古人治河的智慧,成为古代河防水务乃至整个国家治理体系的一个缩影。

选自《黄河故事·治理篇》