我的水保科研之路

黄河以多泥沙而闻名,水土保持是黄河治理的重点和难点。1986年,黄河水利科学研究所(现黄河水利科学研究院)(以下简称黄科所)水土保持研究室正式成立。次年初,我入职水土保持研究室,开始了我的水土保持研究之路。

步入科研之门

1987年年初,黄委启动窟野河、秃尾河、孤山川流域水土流失治理规划工作,其中,神府东胜矿区新增水土流失预测及防治规划部分由黄科所负责,而我有幸成为了这一部分的项目负责人。对于我这样一个新入职黄科所且是水土保持研究的“门外汉”来说,既是机遇,更是挑战。

采集窟野河下游泥沙样本

为支持我的工作,时任黄科所总工程师钱意颖一起参与该项目技术路线制定和野外调查工作。钱总是20世纪50年代华东水利学院(现河海大学)河川系毕业生,年龄比我大了近30岁,但干劲一点不输年轻同志。参与该项目的还有刚从武汉水电学院(现武汉大学水利水电学院)毕业的硕士研究生方学敏、华东水利学院陆地水文专业毕业生左仲国、高级工程师张炳艺等人,他们都是强有力的干将,让我这个科研新人心里踏实了许多。

还记得项目开展初期,每天往返于黄土高原的塬梁峁川之间,也是我备受“煎熬”的时期。白天,需要卷起裤腿下河采集沙样,分析河道泥沙组成及颗粒级配,还要上山了解地形地貌,积累宝贵资料;夜晚,项目组需要总结一天的工作和收获,并为第二天的工作制订详细计划。当结束一天的工作,大家休息之时,我却陷入了失眠的烦恼,项目进度、资料分析、完成风险……像放电影一样,还在我的脑海里一遍一遍地呈现,经常深夜两三点还无困意。尽管所里上上下下给予了全力支持,但仍让我感到压力巨大。有时,工作的疲惫就像浓云压顶,让人透不过气来。几个月下来,当时本就清瘦的身体硬是又减少了近10千克。但我深知,疲惫是暂时的,收获是永恒的,每当看到因为自己的付出而收获的成果,内心又充满了满足与欣慰。

为了尽快进入角色,跟上项目整体进度,我开始学习自己从未涉足过的泥沙、水土流失等的专业知识及研究成果,同时,认真思考如何发挥自己陆地水文专业的特长,使其与水土保持研究工作有机结合。

黄土高原旧貌

神府东胜矿区位于陕西省和内蒙古自治区交界处,下垫面及气候条件极为恶劣,暴雨频发,水土流失极其严重。为掌握暴雨产流产沙规律,编制科学实用的规划成果,连续很多年的汛期我都是在黄土高原度过。特别是在暴雨来临时,我会迫不及待地来到野外,观察产汇流及水土流失的过程,进一步增强自己的感性认识,对水土保持研究工作的信心得到了很大提升。

令我印象最深的一次,是我与方学敏一起在陕西省神木县大柳塔乡进行河道查勘。中午时分,在毫无征兆的情况下,乌兰木伦河突发洪水,水流像一堵墙般快速向前推进。面对来势汹汹的洪水,我们立即从位于河滩的住处跑向岸边,才算躲过一劫,这也是我作为水利人第一次遇到山洪。后来我了解到,洪水来源于乌兰木伦河上游,当时暴雨强度极大,以至于滩地附近铁路施工队的帐篷都被洪水冲毁。

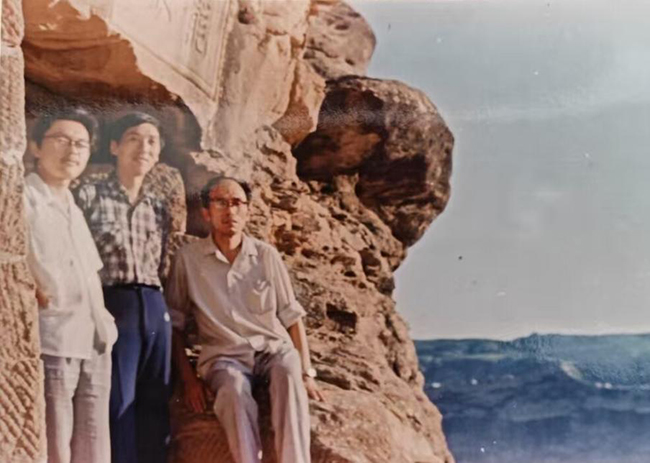

黄河中游调研

功夫不负有心人,在野外观测及理论知识学习的基础上,我提出了基于水文学和泥沙运动力学的新增水土流失的系统预测方法,取得了较好的效果。

暴风雪中的野外调研

机缘巧合之下,我参与了黄委水文局的许多研究工作,让我开阔了视野,也提升了业务水平。

其中,令我印象最为深刻的是“89·7·21内蒙古十大孔兑泥沙淤堵黄河”研究。“孔兑”,蒙古语意为山洪沟,“十大孔兑”指的是伊克昭盟(现鄂尔多斯市)境内的10条黄河一级支流,输沙量巨大,也是黄河内蒙古河段及下游“地上悬河”的直接制造者之一。整个区域荒漠化、沙漠化、水土流失较为严重,威胁黄河流域生态和地区发展安全。

1989年7月21日,内蒙古自治区伊克昭盟境内发生特大暴雨,西柳沟、罕台川等地发生特大洪水。根据水利部安排,我与黄委水文局研究所所长支俊峰、国际泥沙研究培训中心高级工程师汪岗于当年11月赴内蒙古自治区开展现场调查。

内蒙古“十大孔兑”查勘

11月的伊克昭盟,气温已经降至冰点以下。我们的调研刚好赶上大雪,身边早已是一片银装素裹的景象。为了尽快取得第一手资料,我和支俊峰从东胜市(现鄂尔多斯市东胜区)各租了一辆自行车,带上干粮、奶茶,冒着风雪和严寒,一大早出发,进入达拉特旗西柳沟及罕台川的河道和滩地。恶劣的天气还在继续,6级以上的大风裹挟着暴雪肆虐着整个达拉特旗,天地一片混浊,雪花在强劲的风力吹动下横冲直撞,我们已分不出是天空中的飘雪,还是地面上的吹雪。直到日落,我们才拖着疲惫的身体返回驻地。晚上开始整理数据,准备第二天的工作计划。那时年轻,工作虽然非常辛苦,但看到取得的成绩,还是幸福满满。

在此期间,我还参与了“黄河流域(片)生活与工业用水”研究,并先后深入山西和陕西的城市、矿区开展全方位的调研,在此基础上进行分析研究,提交研究报告,取得了较好的研究成果,获得水利部科技进步三等奖,这也是我获得的第一个省部级科技奖励。

探寻黄河水沙的奥秘

自20世纪80年代起,国家自然科学基金设立重大项目专项,水利部设立黄河水沙变化研究基金,黄委设立水土保持科研基金,院士、专家等众多科研人员集中攻关,以期给出黄河水沙变化的答案。

我有幸全程参与了这一研究工作。并先后主持或参与了国家自然科学基金重大项目《黄河流域环境演变与水沙运行规律研究》《黄河粗泥沙集中来源区界定及水沙变化研究》《多沙粗沙区水沙变化原因及发展趋势预测》《湟水、大通河水沙变化研究》《窟野河、秃尾河、孤山川流域水沙变化研究》《黄河河龙区间水沙变化研究》等许多涉及水沙变化的研究项目。

为了科学分析水沙变化情况,首先需要对黄河流域不同时段的降雨情况进行仔细分析。当时的分析计算手段还比较落后,统计主要是利用《水文年鉴》逐条河摘抄降雨、洪水、输沙数据,进行手工统计。为找到水沙变化的规律,在摘抄完数万个数据后,还要将其一个一个点到计算纸或对数纸上,进行适线分析,得到相关曲线方程。

终于,随着科技的进步,单位为我们购买了一批PC-1500计算机。尽管与现在的计算机相比十分落后,但比起手工计算,已经是很大的进步了。特别是在我专门学习了BASIC语言之后,计算效率得到了大幅提升。

解决了计算工具的问题,我将更多的精力放在了水沙变化原因的分析上。在黄河水利学校(现黄河水利职业技术学院)的4年教师生涯,让我打下了扎实的理论基础,思路也更加开阔,专业优势也在此时凸显出来。1990年,我在《黄河科研》杂志上率先发表《黄河中游开矿流域降雨产沙模型的初步研究》一文,较好弥补了因水文资料不足给水沙变化研究带来的困扰,有效提升了分析的科学性。

研究中,我利用黄河上中游干支流水文泥沙定位观测资料,综合水文、水保和数学模拟等多种方法,对黄河流域水沙变化情势进行了评估,分析了水沙变化机制,并预测了未来的变化趋势。研究得到了专家学者的充分肯定,部分成果获得中国科学院自然科学一等奖、水利部科技进步一等奖等奖项,让我在水土保持研究领域有了自己的一席之地。

在陕北的难忘经历

为研究水沙变化问题,几年的时间里,我跑遍了晋陕蒙地区的山山水水,惊险也无处不在。

黄土高原地区地貌沟壑纵横、支离破碎,在缺乏植被保护的情况下,疏松的黄土很容易被雨水冲刷带走。当时这里开发力度较小,道路基本以土路为主,特别是乡村道路更是如此,被戏称为“晴天扬灰路、雨天水泥路”。一旦遇到下雨,汽车在道路上打滑,极其危险。

陕北考察留影

记忆最深的是1990年夏天,我和方学敏一起从陕西省神木县乘坐长途班车赶往大柳塔乡,途中突发降雨,司机只得就近停车。当晚,我们就在中鸡乡的旅社住了下来。

我还隐约记得这个旅社只有两间大客房,每间客房至少可以住20人,男女客人各住一间。房间内是通铺大炕,客人都是睡在一个炕上。进入客房,一股又膻又臭的味道扑鼻而来,这是炕上铺了羊毛毡,加之房间通风差所致。晚上睡觉时,还得把衣服挂得高高的,因为铺上跳蚤、虱子非常多,稍不小心,就会往身上爬。就这样,度过了难熬的一夜。

第二天一早,天气放晴,司机通知大家上车,继续前往目的地。从中鸡到大柳塔约25千米路程,全程沿着山梁开行。由于雨后道路仍然比较湿滑,在一沟口处,我们所坐的车辆发生明显侧滑,并慢慢向沟道滑去。这时,乘客吓得嗷嗷大叫,一个个脸色苍白,连声音都变得颤抖起来,眼神中满是恐惧。乘客纷纷要求司机立即开门,让大家下车,但谁也没有料到的是,司机拒绝开门,而且大声喊道:“要活一起活、要死一起死!”就在乘客更加绝望的时候,车辆竟神奇地停了下来,此时,在车轮距离沟边大约只有两米。车辆停稳后,司机才把车门打开,我们随着大家一起下车,一场恐慌总算结束。站在沟边,仔细观察了一下,沟道足足有四五十米深,一旦滑下,后果不堪设想,现在想来,仍然心有余悸。后来我才明白,司机之所以不让乘客下车,是担心汽车失去平衡,加快危险的进程。

正是这些刻骨铭心的经历,让我回来后就撰写了《黄河流域水土流失成因分析》,向地质矿产部和中国地质灾害研究会联合主办的中国国际地质灾害防治学术讨论会投稿并被接受。1991年10月,我在北京参加了此次会议,与来自中国、美国、法国、德国、加拿大等20多个国家和地区的专家学者交流互动。这也是我第一次参加国际学术讨论会,并在大会上宣读论文。次年7月,我又参加了在成都举行的国际侵蚀、泥石流和山地环境学术讨论会,与国际同行交流经验和成果,探讨和发展新的理论与方法。

参加国际研讨会议,让我进一步开阔了视野,特别是在我国科技还相对落后的年代,这样的交流更显得弥足珍贵。

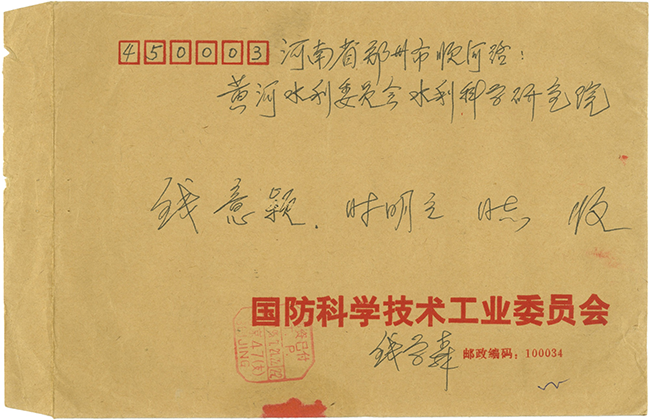

来自钱学森的回信

在国家“八五”科技攻关项目“黄河治理与水资源开发利用”的专题研究中,提出了坝系相对稳定的概念。基于这一概念,我和钱意颖等人共同提出了关于《黄土高原坝系农业研究》的创新设想。

在对淤地坝的研究中,涉及许多系统工程学入问题。虽然之前我们已经对黄河中游多沙粗沙区水沙控制途径进行了大量研究,并得到了很多专家的支持,但在淤地坝服务农业方面的研究还有欠缺,需要进一步强化。

此前得知,钱学森先生十分关心水利事业,他不仅是我国导弹和航天事业的专家,也是我国系统工程学的奠基人。为了得到钱学森先生的支持,我将立项建议书寄给了他,期待得到支持和指导。

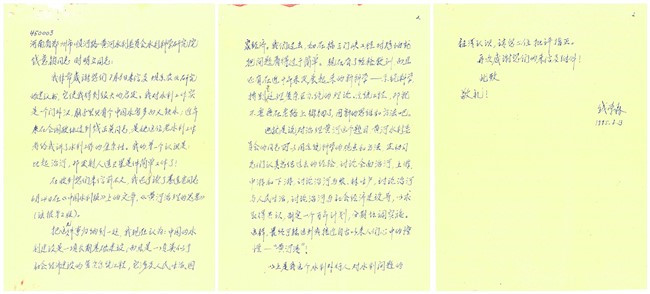

建议书寄出后不久,我就收到了钱学森先生的亲笔回信。在回信中,钱老谦逊地表示:“比起治河,那发射人造卫星是件简单工作了!”

钱学森的回信

他还说:“在收到您们来信前不久,我还读了綦连安同志6月24日在《中国水利报》上的文章《黄河治理的思考》(该报第二版)。”“把这几件事归纳到一处,我现在认为:中国的水利建设是一项长期基础建设,而且是一项类似于社会经济建设的复杂系统工程,它涉及人民生活、国家经济。我们过去,如在搞三门峡工程时恐怕就把问题看得过于简单。现在有了经验教训,而且还有近十年来发展起来的新科学——系统科学,特别是处理复杂巨系统的理论、系统工程,那就不要在老路上徘徊了,用新的思维和方法吧。”“也就是说,对治理黄河这个题目,黄河水利委员会的同志可以用系统科学的观点和方法,发动同志们认真总结过去的经验,讨论全面治河,上游、中游和下游,讨论治河与农林生产,讨论治河与人民生活,讨论治河与经济社会建设等,以求取得共识,制订一个百年计划,分期协调实施。这样,最终可能达到或接近自古以来人们心中的憧憬——‘黄河清’。”

他还用系统论的观点指出,黄河治理应该是一个“巨系统”,包括坝系农业在内应该是这个“巨系统”中的“子系统”,任何研究要以“巨系统”最优为追求的目标。这封回信如今珍藏在黄科院档案馆内,同时还收录于钱学森所著的《创建系统学》一书。钱老的回信,不仅让我体会到他严谨细致的治学态度、低调谦逊的处世之道,更为我指明了日后黄河研究工作方向,可以说是受益终生。

回首我的水土保持科研之路,充满了艰辛与挑战,也收获了无数的成就与感动。如今再看黄土高原,漫山的苍翠已成为主色,泥沙不出沟的设想也在越来越多的地方成为现实。这是黄河流域生态改善的有力见证,更是无数水土保持工作者艰辛付出的结晶,我们值得骄傲!

(图片由作者提供)