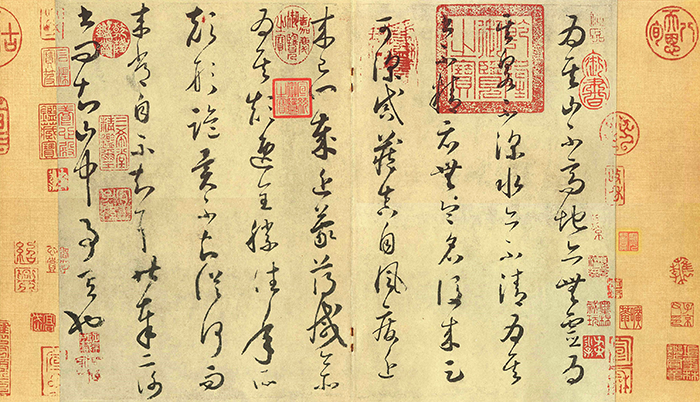

怀素自叙帖

1

最初的一笔是怎么写出来的?

像是开天辟地第一回,唤起所有的心力,凝聚一切的想象,鼓足了勇气,又带着无所谓的松弛。

一个从湖南永州零陵走出来的僧人;一个以石头、木板、漆盘、芭蕉叶为纸,仰观天象,俯察地理,道法自然的书家;一个纯粹独立、无所依傍,以禅心面对艺术、自在享受、自由创新的体验者;一个嗜酒、一日九醉,满壁纵横的狂人。

怀素仿佛只是为了完成《自叙帖》这样一个绝世草书长卷而来到人世间的才子。

此前的所有经历都是在准备,比如10岁忽发出家之意,绿天庵里一万多株芭蕉的影子伴随着他,在万籁俱寂的清晨和夜晚,沉浸在草书的世界,从勤学苦练到畅意抒怀,时而如壮士拔剑,时而飘逸似真仙。

比如,公元759年遇见名满天下的大诗人李白。或许是酒逢知己,面对眼前年轻的怀素,李白以其一贯的浪漫主义笔调和充沛的想象力,写下《草书歌行》,赞颂怀素草书酣畅投入的书写状态和千变万化的创新意识。

少年上人号怀素,草书天下称独步。

墨池飞出北溟鱼,笔锋杀尽中山兔。

八月九月天气凉,酒徒词客满高堂。

笺麻素绢排数箱,宣州石砚墨色光。

吾师醉后倚绳床,须臾扫尽数千张。

飘风骤雨惊飒飒,落花飞雪何茫茫!

起来向壁不停手,一行数字大如斗。

怳怳如闻神鬼惊,时时只见龙蛇走。

左盘右蹙如惊电,状同楚汉相攻战。

湖南七郡凡几家,家家屏障书题遍。

王逸少、张伯英,古来几许浪得名。

张颠老死不足数,我师此义不师古。

古来万事贵天生,何必要公孙大娘浑脱舞。

这份褒扬很多年后也不过时,少年怀素不负前辈的期许,真的做到了“草书天下称独步”;千年后,这首诗仍是形容草书之妙最好的诗歌之一。

“古来万事贵天生”,李白眼光犀利,于少年才华初绽时便看出其不凡之处,无私地给予真诚的鼓励。

9年后,怀素北上,求师访友。入京后拜会张旭的弟子邬彤,并引以为师。邬彤把东汉书法家张芝临池之妙、唐代书法家张旭狂草之变幻莫测,以及东晋王献之的书法技巧都传授给怀素;离别之时,邬彤又将作字之法,一个“悟”字教给怀素。

那时的长安,如李泽厚在《美的历程》中所言,回荡着盛唐之音,人世间能有的色彩都在唐代喷射出来,舒舒展展地纳入细密、流利的线条,幻化为壮丽无比的交响乐章。

书法和诗歌同在唐代达到了无可比拟的高峰,既是这个时期最普及的艺术,又是这个时期最成熟的艺术,它们讲究法度、格律,却能无所拘束、随意创造,一样充满活力,一样不可思议。

就是在这样的余音里,怀素在京城待了5年。

表面上看,他收获的是师友的唱和“点赞”,是日渐为人所知的名声,而在他自己,是一个成长成熟的过程,开阔眼界,涤荡心胸,修行悟道。

2

他悟到了什么?

公元772年,怀素返回故乡,绕道东都洛阳南下。他幸运地见到了大唐中流砥柱般的人物,以方严正大、朴拙浑厚的颜体著称的颜真卿、颜鲁公。

或许是上天安排他遇到这样一位名师,让他写下《怀素上人草书歌》,以公允的态度和纵深的视野,将怀素书法放到整个草书发展历程来评价。

颜真卿还把“十二笔意”即“平谓横、直谓纵、均谓间、密谓际”等传授给了怀素。

这次相遇,成为书法史上的千古美谈。

4年后,怀素创作出草书长卷《自叙帖》,讲述自己的经历,记录那些支持欣赏他的名家们的“点赞”之语。

真正的赞美从来不是廉价的,也不需要遮遮掩掩,鲜花和掌声应当给予脚踏实地、不断超越自己,奋力前行的人,即使还不完美,还没有抵达巅峰。

但谁又能说,这一次的尝试不能定格为永恒?

当你展卷,即使不能完全辨识所写的内容,但你一定会有一种别样的感觉,那是书法线条的力量和美感带来的冲击力。

凝练简净,圆转遒劲。

率真中氤氲着一种渺远的诗意,癫逸中携带着一种旷古的浪漫,恰如怀素单纯、执着的个性。

他是悟到了方圆之间的变幻吗?

在佛教的空间观念中,推崇“圆”,以圆为美,认为心物圆融一体的“大圆境”是最高的审美境界,主张自我生命与宇宙生命为统一,在“道由心悟”中求得自我佛性与宇宙法则的圆融。

“芥子纳须弥”即是在微小的空间中营造自足圆满的生命世界,每一个局部都可成为完整的结构,而又与其他局部相生相成构成另一个圆满。这种空间观体现在怀素的《自叙帖》上则表现为笔意圆融,内空间以圆形为主。

怀素以篆法入草,结字多出现变方为圆的结构。如《自叙帖》中书写的“家、沙、国、固”等这样的圆形结体的字,在其作品中多次出现。

圆形轮廓字在视觉上容易产生膨胀的感觉,但在其作品中却是另一种精神面貌。线条圆劲,字势饱满有张力。这大概是寓方于圆,方圆结合的缘故。

如康有为在《广艺舟双楫》中所言:“盖方笔便于作正书,圆笔便于作行草。然此言其大较。正书无圆笔,则无宕逸之致,行草无方笔,则无雄强之神。故又交相为用也。”

此帖中,大篇幅书写的点画处于连绵状态,在连绵的长线条中融入点的跳跃效果,既是书写节奏韵律感的体现,同时又能丰富整体的变化。

在急速书写的狂草书中,常见藏锋的顺势书写。如《自叙帖》中“错综”二字,“错”字收笔顺势向左下连带,着墨后一顿,继而挑锋起笔;“综”字起笔顺势,出现了“欲右先左”的藏锋条件,同样书写的还有“鱼笺”二字。

用笔的顺锋与逆锋在其作品中交替出现,露锋的爽利、逆锋的瘦劲二者之间相辅相成,在方与圆的穿插中,跟随字势的摆动,一挥而就,体现了狂草的自由精神,也是内心自我真诚的表达。

3

汉字起源于象形,书法的书写变化也多以自然现象比喻。东汉蔡邕《九势》中提出:“夫书肇乎自然,自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣。”

陆羽在《僧怀素传》里记载怀素的学书心得:“贫道观夏云多奇峰,辄尝师之。夏云因风变化,乃无常势,又无壁折之路一一自然。”

《自叙帖》中急速的书写用线精简,形成了多变的的空间,将理性的秩序与热情奔放的情感高度结合,既狂放不羁,又严谨不失法度。

如“醉来信手”4个字,“来”字拉长占了将近3个字的位置且线条略有飞白,如孤松挺立,藤萝牵引。“信手”两字,字形内收,下笔用力。但由于怀素是自然的书写方法,字体多正少斜,虽有连绵字组也少斜势。如“相师势转奇诡”一行字,在字势上无一字倾斜,字形大小基本均匀。旁边隔一行的“合宜,人人欲问此”,下一行的“中妙,怀素自言初”,依笔画多少而自然简洁书写,笔锋连绵如行云流水,清逸悠扬,有一种缓缓而至的气韵美。

空间是方位与时间之和,时间与空间交融。

《淮南子》中说:“道始于虚霩,虚霩生宇宙,宇宙生气,气有涯垠,清阳者薄靡而为天,重浊者凝滞而为地。”

宇宙本初就是一元混沌之气,化为阴阳二气,清阳为天,浊阴为地,两气相感而生万物。空间是由虚实相融的生命之气构成的。

道家的这种空间观念影响了中国传统艺术,在空间的表现中传递时间的变迁,在有限的空间中传递无限的时间节奏。

体现在书法中,就是点画线条的变化,唤起观者对时空转换的惊奇感,仿佛李白笔下的“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”。

比如“点”,是时间上最短的元素。而“线”,是点连续运动的轨迹,线的运动比点要持续时间更长。《自叙帖》以中锋用笔的直线或曲线为主,整体线条趋向细劲,充满了玄意。

从《自叙帖》运笔的疾缓跌宕起伏中,尽可领略书作的节奏感和韵律之美。此帖牵丝映带、逆顺折搭、腾挪缠绕、顾盼揖让、借势穿插等,笔法运用得心应手。怀素的字,看起来狂放不羁,细品却是无一字一画不合笔法。正如前人所评:“怀素出奇纵变化、超迈前古……然细以理脉按之,仍不出于规矩法变也。”

运笔的力度美更是怀素书法的一大特色。展读《自叙帖》,不论哪一个字,也不论哪一笔画,都极有力。这种力不是剑拔弩张、呆板强硬的死力,而是刚中寓柔、柔中寓刚的活泼生动之力。

正如那玄意是他自己的意愿、自己的志向、自己的理想。

在这里,外面的世界已成为淡淡的背景,只有内心的一泓秋水,倒映着万物的样子。

公元799年,63岁的怀素回到永州,创作了被后世称为“天下第一小草”的《小草千字文》纸本名作。

此后不久,一代草圣圆寂,故乡人为其建塔,将其作品刻碑留念。

数年后,文学家柳宗元来到永州,写下著名的《永州八记》,偏远的山水风景以简净凝练的笔墨写出,宛若怀素书法线条的质感。

后世,日本的良宽法师等学书颇得怀素真传,自有一份诚恳和天趣在,那应是来自纯净的心底和人生的修为。