大明河督的“攻沙”人生

龙山再上思依然,千里河流自蜿蜒。

几向蒿莱寻水脉,翻从沧海见桑田。

负薪十载歌方就,投杼当年事可怜。

为谢含沙沙且尽,归与吾已欲逃禅。

这首题写于明神宗万历七年(1579年)七夕的《再登云龙山》,被镌刻在一方巨大的石碑上,屹立在黄河故道西侧的徐州云龙山之巅。该诗出自明代水利专家潘季驯之手,四百多年来,向人们默默诉说着治理黄河的艰辛与感慨,也是潘氏一生的真实写照。

一

潘季驯,字时良,号印川,乌程(今浙江省湖州市吴兴区)人。明正德十六年(1521年)生于一个诗书之家,排行老四,得了一个“季”字。潘季驯七岁能文,明嘉靖二十八年(1549年),在浙江乡试中获得第一——解元,次年登庚戌科三甲进士榜,初授九江推官。他在九江安民除害,勤于政务,很快显示了为政才能,不久就擢升监察御史,嘉靖三十八年(1559年)巡按广东。他根据粤地民情,惩处贪吏,斥抑豪强,打击海盗,推行了很多安定社会、发展生产的改革措施,深受百姓爱戴。他在广东首创的均平里甲之法,是明代中叶役法制度的一项重大改革,推行后“广人大便”。他离职时,嘉靖帝听从他的请求,使继任者仍守此法。潘季驯在广东政绩卓异,受到朝廷嘉赏,不久便被拔擢为大理寺右寺丞、左少卿。

潘季驯像 资料图片

明代后期,黄河下游多数时间仍然流经河南、山东、南直隶,会淮河,东注黄海。长期以来,治河的方针是“保漕”,后来又加“护陵”任务。明嘉靖三十七年(1558年),河决山东曹县新集,河道乱流,曹县新集至江苏徐州小浮桥故道百余千米全部淤塞,自此,“河忽东忽西,靡有定向”。河决致使漕运中断,明祖陵也面临受淹的危险。明统治者深感惶恐,在“首虑祖陵、次虑运道、再虑民生”的思想指导下,采取“北堵南疏”和“分流杀势”治理方略。“北堵南疏”,就是修筑加固祖陵所在一岸的大堤,而任凭河水向另一岸泛滥;“分流杀势”,则是减轻洪水对运河的威胁,让河水向多处分流。如此这般治理黄河,导致河患愈发严重。七年间,负责治河的主要官员如走马灯一般,接连换了八人,河患依然如故。明嘉靖四十四年(1565年)七月,黄河在江苏沛县再次决口,沛县以北“上下二百里运道俱淤,全河逆流”,徐州以上一片汪洋,这是有明以来河决极为严重的一次。潘季驯临危受命,先后四次总理河道。

二

潘季驯第一次总理河道是在明嘉靖四十四年(1565年)。这年八月,朝廷任命朱衡为工部尚书,总理河道及漕运事务。十一月初六,潘季驯由大理寺左少卿擢升都察院右佥都御史,总理河道。敕谕上说:“今年沛县迤北漕河屡被黄河冲决,已经差官整理。但恐河势变迁无常,特命尔前去总理河道。”河工一应事体,潘季驯既要对朝廷负责,又要受朱衡节制。经过一番实地考察,他提出“治水之道,不过开导上源与疏浚下流二端”的主张。潘氏所要开“上源”,原系贾鲁故道;所要疏“下流”,即留城以上为黄水所泛运河。其主张与朱衡“开新河”意见相左,廷议结果是“用衡言开新河,而兼采季驯言,不全弃旧河”。开挖新河和疏浚旧河的工作粗成于嘉靖四十五年(1566年),是年十一月,因母亲去世,潘氏回籍守制。后因新河工成,升为都察院右副都御史。

隆庆二年(1568年),翁大立总理河道。不料次年七月,黄河又在沛县决口,漂没田庐不可胜数,“漕舟二千余,皆阻邳州不得进”。隆庆四年(1570年)七月,山东汶、泗等水俱涨,决仲家浅运道,黄河一再拉响警报。在翁氏推荐下,该年八月,朝廷再次起用潘季驯总理河道加提督军务。十一月,潘季驯到任。他一上任,立即勘视河工,提出“决意筑塞,挽全河之流以还故槽”。朝廷采纳了他的建议。隆庆五年(1571年)正月十六,工程开工,战线长达百余千米。这年三月,春水猛发,当时潘季驯正患背疽,他“裹创而出,督率从容,抚慰有加,诸口渐合”。四月初七,麦黄水又至,“黄水陡涨,复将阎家口坝外冲决八十余丈”。危急时刻,潘季驯乘船巡河,亲守筑口。由于风浪太大,他所乘的小船挂在树梢上,差点儿沉没。据记载:“计疏浚正河八十余里,沿河筑缕堤三万余丈,塞决口十一处,使河流受束,浚刷淤沙,复旧河,畅漕运。”《印川潘公墓志》这样评价:“废址尽复,其所浚深厚,再倍于故河,而费半之。出官民之舟于积淤者,以万计。”因为他曾反对开泇河,得罪了朱衡,被雒遵以“驱舟以就新溜,坐视陷没”的罪名弹劾。隆庆五年(1571年)十二月,潘季驯被撤职,“冠带闲住”。

万历二年(1574年)秋,河淮并溢,次年八月,河决安徽砀山等地。有记载:“自此,桃清上下河道淤塞,漕艘梗阻者数年,淮扬多水患矣。”万历六年(1578年)二月,朝廷任命潘季驯为都察院右都御史兼工部左侍郎,总理河漕、提督军务。到任后,潘季驯访问沿河官吏、居民以及船工,总结经验,冲破阻力,确定这次治河的思路是“筑高堰,塞崔镇,束河、淮正流,使并趋入海”。他提出:“黄不旁决而冲槽力专,淮不旁决而会黄力专。”他批驳了人工疏浚海口、多支分流、开老黄河故道的主张,阐述了“束水攻沙、以水治水”的思想,全面规划黄、淮、运治理。经过大约两年的治理,黄、淮归入正道,沙刷水深,畅流无阻,入海口亦被冲开。万历八年(1580年)六月,潘季驯升任南京工部尚书,当年十月底离任。不久,非常欣赏潘季驯的首辅张居正去世,张氏八旬老母等入狱。潘季驯力保张母出狱,被御史李植弹劾党庇张居正。万历十二年(1584年)七月,潘氏被削职为民。

潘季驯第四次总理河道是在明万历十六年(1588年)五月。潘季驯第三次总理河道以后,黄、淮安流数年。可自他去职后,河工废弛,管河专官不设,仅以漕督兼理。万历十三年(1585年),河决淮安范家口,“淮城几为鱼鳖”。次年,再决范家口,“禾稼庄舍尽沉”。万历十五年(1587年)又决祥符(今开封)、兰阳(今兰考)、封丘等地,万历皇帝束手无策,只得听从诸臣举荐,起用潘季驯,特恢复总河专官,命其以都察院右都御史总理河道兼理军务。是年六月,潘季驯到任后,仍然推行其既定的治河方针。首先,叫停已经动工的訾家营支河,大修河堤。其次,建议高堰石堤南北一概砌石,以加固蓄清刷黄工程(后因经费难筹而未果)。明内阁首辅王锡爵总结这次治河成绩道:“两河合轨,数万艘转运无害,缘河之民,始见室庐丘陇,烟火弥望。”潘季驯在《申明修守事宜疏》中特别强调岁修法,规定每年要加筑遥堤高、厚各五寸,以保证其防治成果的可持续性。

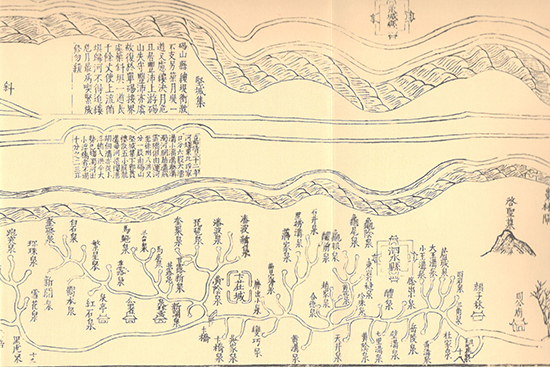

潘季驯所绘《全河图说》局部 岳德军 摄

潘季驯第四次上任河督时已年近七旬。万历十八年(1590年)以后,他一直抱病巡河,综理纤悉,终于积劳成疾,以致八月中旬“血疾大作,口吐不绝者两昼夜”。按照当时的规矩,官员年满七十,便可“听令致仕”,即可以退休。自万历十八年(1590年)冬起,他便上疏乞休,以免贻误河工,朝廷不允。万历十九年(1591年),他升工部尚书兼都察院右都御史。次年正月,杨其休上疏称潘氏“勋茂劳久,呕血骨立,被言请告,当允其归”,于是朝廷终于批准了潘季驯的第四次乞休申请。离任前,潘氏上《条陈熟识河情疏》,对一生治河实践进行了总结。退休家居的第二年,即得风瘫,半肢不仁。万历二十三年(1595年)四月十二日,这位治河史上的一代传奇,走到了生命的终点。

三

潘季驯在治河上的成就是多方面的,也是空前的。

自明嘉靖四十四年(1565年)至万历二十年(1592年),潘季驯27年间四次挺身而出,总理河道。他针对“黄河斗水,沙居其六”的特点,采取“筑堤束水,以水攻沙”的治黄策略,结束了黄河长期分道乱流的历史,河道基本稳定了两百多年,并使大运河畅通,这无疑是历史性的贡献。

潘季驯治河思想的核心是治沙。他始终把握黄河多沙这个特点,通过解决泥沙淤积问题,达到保漕防洪的目的。其采取的基本措施是束水攻沙、以清释浑和淤滩固堤。实施这些举措的前提是固定河槽,而固定河槽的办法是坚筑堤防工程、加强修守。

潘季驯在治河上的重大贡献,是提出了“筑堤束水、以水攻沙”的理论,这是古代治黄思想的重大转折。他说:“黄流最浊……非极迅溜,必致停滞。”“水分则势缓,势缓则沙停,沙停则河饱。”“水合则势猛,势猛则沙刷,沙刷则河深。”“筑堤束水,以水攻沙,水不奔溢于两旁,则必直刷乎河底,一定之理,必然之势,此合之所以愈于分也。”潘季驯在“束水攻沙”的基础上,又提出在黄、淮交汇段“蓄清刷黄”的主张,也就是他所说的“以淮敌黄、以清释浑”。潘季驯认为,要实现“束水攻沙”,首先必须固定河槽,而固定河槽则全赖堤防工程的巩固。他认为:“堤固则水不泛滥而自然归槽,归槽则水不上溢而自然下刷。沙之所以涤,渠之所以深,河之所以导而入海,皆相因而至矣。”因此,围绕“束水攻沙”这一目的,他建立了以遥堤为骨干,缕堤、格堤、减水坝等配合使用的工程体系。潘季驯还非常重视堤防建设和岁修。他认为导致河堤决口的关键原因有二:一是筑堤质量不好,二是修守制度不完备。一方面,他强调筑堤质量,从基础到堤身均严格执行有关规定。另一方面,完善堤防修守制度,针对堤防工程的岁修及度汛,出台一套行之有效的办法。

民权黄河故道 岳德军 摄

潘季驯面对黄、淮、运三者交织的复杂局面,主张把三者作为一个整体,提出综合治理黄、淮、运的原则。他认为“治河之法,当观其全”,既要看到三者各自的特点,又要重视彼此的联系和制约。在《两河经略疏》中,他提出了这一思想,以后又不断进行了完善和发展。

潘季驯的治河思想和实践总结,完整体现在他的专著《河防一览》中。这部著作是明清时期“治黄通运”的代表作,堪称后世治河人案头上的经典。

四

在潘季驯治河三百多年后,国外水利界的权威们对于治河方略曾有过一场热烈讨论。

1919年,美国土木工程师学会会长费礼门教授来我国考察黄河,其治河方策是使“黄河流行于狭河槽中”。他说:“在原有旧大堤之间筑一直线新堤,以约束此窄而且直之新槽,使不复迂回曲折。久之,现有内堤与新直堤间之隙地,将逐渐为泥沙所填满,形成一道抗洪有力之坚固堤防,于是水皆由新岸中行矣。”

近代河工模型泰斗、德国的恩格斯教授1924年提出:“黄河之病,不在堤之过宽,而在缺乏固定中水位之河槽……治理之道,宜于内堤之间,固定中水位河槽之岸。河湾过曲,则裁之取直;河流分歧,则塞支强干。”恩格斯的学生、著名水利专家方修斯则主张:“如欲改善黄河,主要办法唯有筑一或二道之新洪水堤……倘洪水超过一定限度,则此过剩之水,务宜导入新堤于老堤间之隙地,并利用此空隙地为排洪之助。”

以上外国专家关于黄河下游的治理方案,其实并未超出潘氏当初定性论述的范畴。因此,著名水利专家沈怡认为:“自潘季驯、陈潢以至单百克、费礼门、恩格斯、方修斯等,对于治理黄河,所采之方针,在原则上实无二致。”恩格斯更是叹服道:“潘氏分清遥堤之用为防溃,而缕堤之用为束水,为治导河流的一种方法,此点非常合理。”近代中国水利的奠基人李仪祉先生也赞叹说:“潘氏之治堤,不但以之防洪,兼以之束水攻沙,是深明乎治导原理也。”这些评论虽然有过誉之辞,但从中可以看出,潘季驯的治河思想,对明代以后的治河探索产生了深远的影响。

受到当时的历史条件和科技水平的限制,潘季驯治河仍存在着一定的局限性,例如对自己提出的许多重大问题仅停留在定性分析上、错误地认为泥沙来自河南、对黄河的治理始终局限在下游等。这些不足,导致其不可能从源头上解除黄河的危害。

我们不必苛求古人。潘季驯以自己长期的实践和丰富的理论,在治河史上写下了光辉的篇章,不愧为我国古代杰出的水利专家。

编辑:胡少华 范江涛