瓦,瓦蓝与返乡之旅

今天终于把手头事捋出个眉目,开始面对“瓦体字”这个痛感命题。当我这么做时,就像看见了小时候住过的房屋,蓝灰色的坡面屋顶,高高隆起的屋脊两头挑檐,讲究的人家还有五脊六兽之类挺立在上面。我家貌似接近极简风格,于是房顶就比较简约,只记得屋脊两头分别有个挑檐,使房屋整体不那么沉闷。

其实,这种坡面的屋顶除了挡风遮雨,还有晾晒粮食的功能。我就在我家房顶上晒过花生。秋天了,雨不那么多,把收获的花生平摊在瓦垄上,10天左右也就晒干了,然后搭梯上房,上到最高处,用扫帚把“哗啦哗啦”干响的花生往地面上推,地面上早已铺好了床单,等待着丰收的大餐。这时候,我就在一排排重叠排列的瓦片上面,它们整齐划一,严丝合缝,一片叠压着另一片,好像自古以来就是这样,我小心地踩着它们,就像经过密集酣睡的鸟群,生怕一不留神会惊醒了它们。

现在,张松的“瓦体字”就呈现在我面前,从3年前到今天,我一直在琢磨它们,为什么叫瓦体字?为什么不是砖体字?而偏偏是瓦体字让我惦记了3年。本就疏懒的我,因为精力分散,的确很少对各种文化现象发声了,可是张松的瓦体字却着实惊到了我,使我不得不从现实的缠绕中抽身,回到那个叫作“庙山坡”的坡下小村。

1969年,我们全家六口人从内蒙古科左后旗金宝屯国有农场返乡,就住在庙山坡下的这个村子里。那时候,“文化大革命”还没结束,家家都穷得叮当响,我们临时住在伯父家的房子里。接下来,一向不甘人后的父亲开始筹划造屋了,就是在祖宅的基础上盖3间堂屋。因为全家只有农场发放的240元安家费,所有用度都要节省:石头是上山拉来的,砖是东拼西凑的,屋檐下面还有个抹上白石灰的土坯层,这就形成那个年代豫中流行的“三截墙”建筑。下面该说说瓦了。父亲一生以修旧利废出名,他将老屋拆下的旧瓦,择其完好者,命我们几个半大小孩儿用瓦刀或破菜刀“刺啦刺啦”刮去灰垢重复利用,用如今视角看就是循环经济了。眼看着灰头土脸的瓦片在我们手下焕然一新,又被工匠一片一片重叠着嵌在新房之上,心中自然也是满满的欢欣。

瓦片的丰富性在于它的多维空间和富有张力的语义场,它不仅仅属于物质,也属于精神,源于大地,却注定睥睨蓝天。正因为瓦片上吹过了那么多地上的风,积淀了那么多天上的云,所以瓦片也会滋养生物,生长出一种与瓦垢共生的珍贵植物,即大名鼎鼎的瓦松。瓦松是景天科草本植物,又名瓦花、瓦葱、瓦霜、瓦塔、瓦宝塔、向天草、猫头草、天莲草、石蓬花和屋上无根草,是有名的中药材,古代多部药典记载,其有“凉血止血、消肿杀虫,解百毒、疗火疮”的神奇功效。

1971年,父亲造屋,是我和瓦文化的第一次相遇。瓦竟可以这么重复使用,或古已有之,或就是父亲的创造。而今天看来,之所以被称为“瓦文化”,是因为被瓦片庇护了几千年,我们却对瓦的知识知之甚少。只知“秦砖汉瓦”,却不知作为泥土焙制的建筑材料,瓦早在春秋时代就在中原地区被普遍使用了,只是汉代制瓦工艺更加成熟。坊间用“上无片瓦,下无立锥之地”形容贫困潦倒,乡村用“三天不打,上房揭瓦”指斥大逆不道,古代士大夫们直接用“宁为玉碎不为瓦全”表明自己坚持操守,言外之意是瓦比玉更贪生怕死且低贱难堪,殊不知,当那些普普通通的瓦片们在与天相接的边边上为人类遮风挡雨,乃至扛过无数雷电的击打时,那些所谓价值连城的玉们正被瓦片庇护着任人把玩呢。

所以呢?写到这里我要说我爱瓦,胜过爱玉!

我想张松的瓦体字正是要唤醒人们的这样一种记忆,一种失落已久的情怀,一种难以名状的痛点。是的,瓦蓝瓦蓝的瓦,把大地托上了天空,又获得了和天空一样的颜色。每当我们看见瓦,就像看见了家乡,看见了家乡的麦田和玉米,看见了家乡的小路、大地和天空。

但我们真的是看不见瓦了,看不见庇佑了我们几千年的瓦了,最早为中原遮风避雨的瓦,也最早被中原遗忘在不为人知的角落。不知从何时起,火柴盒一样无趣的立方体建筑取代了所有的传统民居,钢筋混凝土凝固了我们所有的居室,代替了所有充满泥土芳香的建筑材料,也封锁了多少游子返乡的归途!

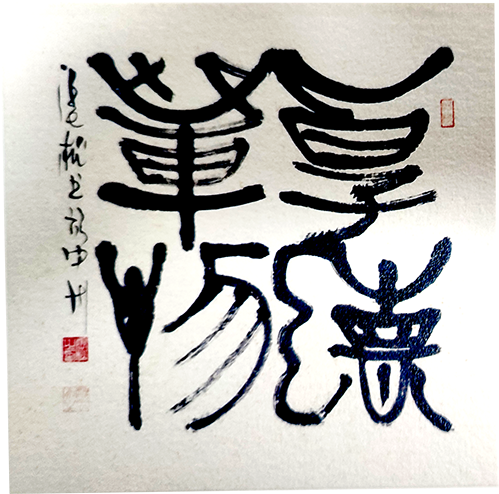

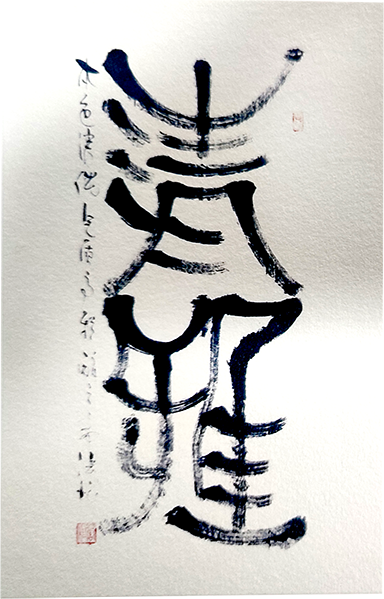

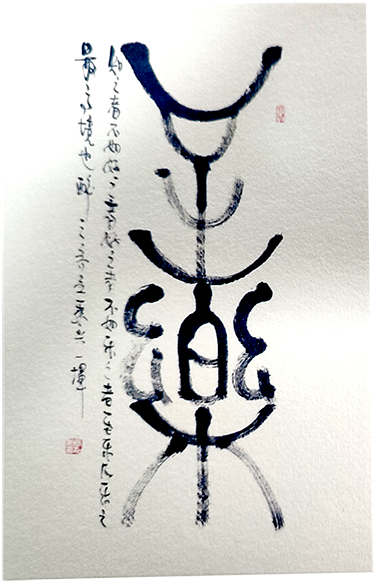

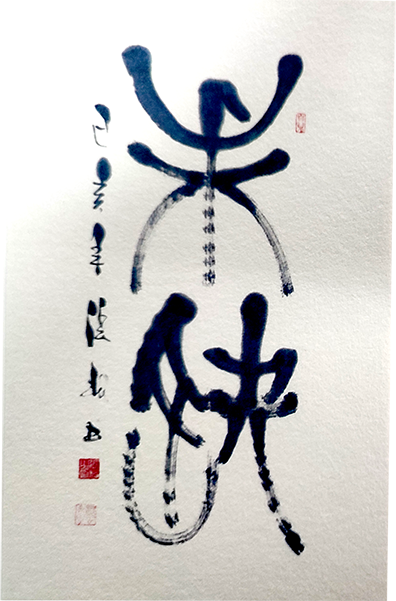

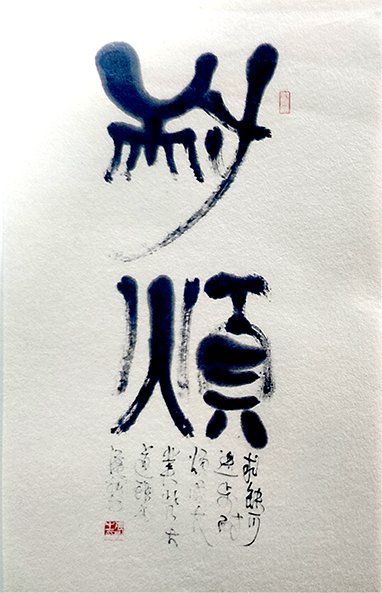

我想起张松近乎大隐之境、堪称大巧若拙的系列书法作品:“耐烦”“求缺”“清雅”“至乐”“厚德载物”……当然,也有“不忘初心方得始终”这样来自久远岁月的提醒。也许,书家对书坛的追捧并不在意,但平心而论,无论内容还是形式,这些作品都堪称中国瓦体书法的典范,更代表着一代书家对现代性的沉痛反思,它们不是通向殿堂的康庄大道,就是通向乡愁的瓦蓝色路标。

还是回到本文的乡村记忆。父亲一生充当了3次建造师,第一次建造了20世纪70年代初的二手瓦房,第二次建造了20世纪90年代末老宅之外的全村第一幢二层平顶楼房,可惜恋旧的老娘却怎么都不肯上楼,父亲只好把已经破旧的二手瓦房拆除,建造了与乡村千家万户一模一样的钢筋混凝土预制板平顶房,这是21世纪初的事,转眼已过去20多年了。

2013年春,父亲告别了他艰苦奋斗、壮心不已的一生;2023年春,母亲以百岁之龄无疾而终。当我和姐妹们护送母亲回家时,发现天在下雨,雨水从房顶的裂缝渗进久已无人居住的老屋,叮咚有声……

这时候,我产生了一个强烈的愿望,用久违的瓦片,重构我们的生活!

可是话说回来,瓦在哪儿呢?

编辑:胡霞 黄璐琪