锺叔河先生的信

《念楼书简》由九州出版社出版了。这本书收了锺叔河先生写给我的三封信。此前,夏春锦兄来信,征求锺叔河先生的信件,我是有所犹豫的。并非秘不示人,而是这几封信的背后,多少是有一些故事的,否则读者未必会能懂得。但夏兄在征信的同时,还向我发来一份锺先生亲笔所写的收信人名单,其中便有区区。于是便搜寻旧物,终于将这几封信搜罗了出来,拍照后发给了春锦兄,但还是没有赶上浙江古籍出版社出版的《锺叔河书信初集》。随后,夏兄继续编选《锺叔河书信二集》,也就是如今的这本《念楼书简》,才将这几封书信添列其中。记得此书编选时,我恰好在策划黄山书社的“松下文丛”,其中收入一本《念楼话书》,夏兄询问这本《书信二集》,是否可以列入。我们都倾向于用《念楼书简》这个书名,既简洁,又与“松下文丛”其他作品风格一致。虽然后来《念楼书简》未能在我主编的“松下文丛”出版,但我对夏兄编选锺先生书信,是双手支持的。而作为提供这三封书信的收信人,也应是有义务略作一些补充的。

航满先生:

《风雨中的八道湾》文笔好,引用前人记述也剪裁得好,看后心生好感,你确是一位多才能文之人。

你选拙文出于好意,未先告知有例可援也能理解,但老师改作文那样的态度却让人难以接受(即蒙不弃视为朋友,自不敢直言相告)。尤其是将自家的“壁上”改成了赠人的“补壁”,不仅意思相反,而且完全不通,这确实使我有点生气。但愿如你所言,是一时“大意、倏忽”所致,仍望有机会能顺便说明一下才好。

此信因病迟复请谅。附奉拙笺一册,以答赠书盛情。并颂

文褀

锺叔河

七月七日,二○一五年

抄录这封书信之际,我不得不佩服锺先生擅长作文亦很会写信。此信对我有所批评,但开头则是先进行了一番表扬,接着又谈了他何以生气的原因,但又提出要求,乃是希望我“有机会能顺便说明一下才好”,可谓面面俱到,有礼有节。其实,在这之前,我早就对锺先生十分仰望,但并未有机会结识,倒是这样一个特别的因缘,让我们竟成了忘年之交。起因是我为花城出版社编选《中国随笔年选》,编选2014年的随笔选时,选收了锺先生刊发在北京《中堂闲话》杂志上的一组文章《念楼壁上》,并从编辑处索来了文章。因为编选时间紧迫,也怕打扰老先生,就未提前告知,而是在书编选出版后,请出版社寄赠了样书。或许是忙中出错,竟将锺先生的文章在目录中写成了“念楼补壁”,编校中忘记是出版社还是我自己又将文章标题作了统一,由此闹了笑话。也就成了锺先生所说的“不仅意思相反,而且完全不通。”后来得知这个错误,又听说锺先生很是生气,真是十分惶恐。恰好此时,我的新书《书与画像》出版,便呈上此书,并写信郑重致歉。

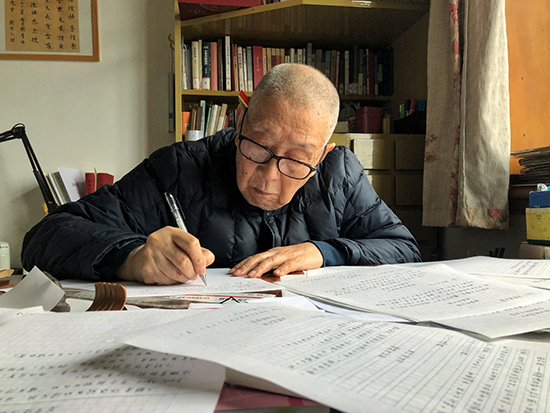

锺叔河先生在书房

或许是一次幸运,我的这本书中恰好收录早些年所写的一篇《风雨中的八道湾》,谈的便是周作人与八道湾十一号,这也便是锺先生在信中表扬的那篇“看后心生好感”的文章。毕竟关于周作人,我们还算是同道中人。锺先生随信还寄赠一册安徽大学出版社2011年3月出版的《儿童杂事诗笺释》,这就是信中所写的“附奉拙笺一册,以答赠书盛情”。当我收到这封信和这本书后,激动之余,也为能得到锺先生的谅解而由衷高兴。锺先生在赠书的扉页亦有题签:“朱航满君寄赠大作,以此报之。即所谓木桃也,愧对琼瑶多矣。乙未夏锺叔河于长沙”。又钤白文印一枚。这也是我收到的第一本锺先生的题跋又签名的赠书。也因此而特别写了一篇文章,取名《木桃与琼瑶》,以对锺先生信中写的“仍望有机会能顺便说明一下才好”的一个回应。文章后来刊发在南京的《开卷》杂志上,因为我想这份杂志锺先生以及许多喜欢锺先生文章的朋友应该会看到的。2018年8月,我在文汇出版社出了一册文集,取名《木桃集》,也收录了这篇《木桃与琼瑶》。

航满先生:

大著《读抄》及大示奉到已久,因病迟复甚歉。标题之事,《开卷》刊文早读到了,具见高风。反思自己,也许过于计较了。但愿能原恕老人的固执吧。知堂文字是我的最爱,所以才编它,才印它,只怪自己材力不济,未能善作善成,有负知者的期望也。兹奉上《知堂美文选》一册,有拙序一篇,希望能予批评指正。海内才俊,能文者甚多,但识见能达到先生水平者,盖不数见。大概文联作协门下受教育太多,既以文字为职业,行文时自不能不更多看老板的脸色,故反不如在各行各业中捧饭碗者稍得自由也。即请著安

锺叔河

2017.8.14

自与锺先生因故结识,却未敢再打扰。据说老先生多难交往。2017年1月拙作《读抄》由花城出版社出版,列入该社策划的“书蠹文丛”,印制尚佳,但也未敢贸然呈送。那段时间,我在重读周作人的文集,又在网络上搜购周作人的各类旧作,自然包括锺先生当年在岳麓书社校订和编印的“周作人著作”。尤其是买到一册岳麓社的精装《瓜豆集》,印制甚少,淡绿封面,令我爱不释手。于是便写了一封信,谈自己对锺先生编选周氏文集的看法,尤其对锺先生校订和索引之事,予以礼赞。待收到锺先生回信,一则一惊,二则一喜。惊讶的是,锺先生说他读到我在《开卷》上所写文章,认为“具见高风”,且还对自己进行了反思,并请我原谅他的“老人的固执”。锺先生在信中还谈了他对编选知堂文字的意见,想来这也是对同好者的吐露心声。信中还对我有所表扬,想来在得知我并非专门的职业写作者,而是业余爱好,乃是由此生发感慨,并给予鼓励,但由此可见锺先生对当下为文者的态度。一喜则是收到了锺先生的赠书《知堂美文选》,由岳麓书社2017年3月印行。锺先生在信中“希望我能予以批评指正”,我在读了此书后,竟然书生气大发,写了一篇《〈知堂美文选〉谈屑》,谈了对周氏文集编选的看法,亦刊于《开卷》杂志。

航满先生:

信、书收到,奉读一过,甚佩,君之善读多思。拙编能邀青及,即已十分感谢矣。我喜读周书,才编周书,我总认为,喜读周书者越多越好,来编周书者也多几个才好。像八五年前那样,没人编,少人读,那就不好了。年近九旬,来日无多,惟愿后来之应高蹈远迈,做出更多更好的成绩。近出自选集一册奉呈,不堪尘览,但请留一纪念吧。

即颂

佳吉

锺叔河

八月十七日

这封信《念楼书简》编者标注为2017年,显然是错了。此信乃是我的文集《木桃集》2018年8月在上海文汇出版社出版,收入董宁文先生策划的“开卷书坊”第七辑之中。收到此书后,立即寄了一册给锺先生。因为此书中多篇文章,皆与锺先生有关。诸如《我收藏的周作人文集》,其中便着重谈了锺先生早年编选的《知堂书话》;《“清淡质素”才有味儿》,则是我谈锺先生编选的《知堂谈吃》一书;另外还收录了前述两文《木桃与琼瑶》和《〈知堂美文选〉谈屑》。这也便是锺先生在回信中谈到的,“拙编能邀青及,即已十分感谢矣。”锺先生在信中感慨道:“我喜读周书,才编周书,我总认为,喜读周书者越多越好,来编周书者也多几个才好。像八五年前那样,没人编,少人读,那就不好了。”应该是对我逐一谈及近年来出版界出版的各类周氏文集的一个回应。回信同时还寄赠了锺先生在江苏凤凰文艺出版社此年5月出版的一册《念楼随笔》,编印甚佳,锺先生在扉页签名题赠,并盖上了一枚十分特别的朱文印章:“锺氏叔河八十七岁重经丁酉以后之作”。

此信之后,我应该还给锺先生写过一封信,起因乃是我有位朋友在《北京青年报》做编辑,拟采访一些文化老人,我好事,便提及了认识锺先生。朋友自然大喜,列了采访提纲,我便写了一封信,寄到了长沙念楼。不巧那段时间锺先生恰好生病,他特意请长沙的王平先生打来电话,告知心意领了,访谈就不做了。过了不久,锺先生又来电,应是病情好转,特意又向我做了解释。同时告诉我,以后有事可以随时打电话,对他也是很方便的。但对我来说,锺先生的长沙话实在是很难听懂,每次电话,只能在半懂不懂中连蒙带猜,虽大体可知内容,但接电话时,总是难免紧张。此后,锺先生有事,都是以电话来作沟通,自然包括后来我为锺先生编选《念楼话书》。这本书从策划出版到正式出版,前后三年时间,其中电话来往,应有近百余次。这其中也只收到锺先生一封短信,主要是我请锺先生为这本书写一篇《补记》,以对我重编此书的支持,也对读者有所交代。《补记》已刊《念楼话书》,也在《随笔》杂志2023年1月刊出,此处不再照录。

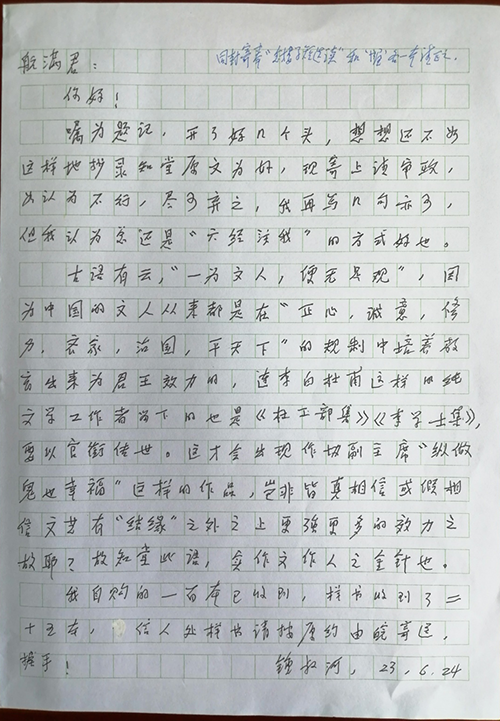

锺叔河先生致笔者书信

航满君:

你好!嘱为题记,开了好几个头,想想还不如这样的抄录知堂原文为好,现寄上请审政,如认为不行,尽可弃之,我再写几句亦可,但我认为总还是“六经注我”的方式好也。

古语有云,“一为文人,便无足观”,因为中国的文人从来都是在“正心,诚意,修身,齐家,治国,平天下”的规制中培养教育出来为君王效力的,连李白杜甫这样的纯文学工作者留下的也是《杜工部集》《李学士集》,要以官衔传世。这才会出现作协副主席“纵做鬼也幸福”这样的作品,岂非皆真相信或假相信文艺有“结缘”之外之上更强更多效力之故耶 故知堂此语,实作文做人之金针也。

我自购的一百本已收到,样书收到了二十五本,信人处样书请按原约由皖寄送,握手!

锺叔河,23.6.24

与这封信一并寄来的,还有锺先生的寄赠的《念楼学短选读》和《书屋》2023年第6期,前者由人民文学出版社2023年1月出版,后者头题刊出《念楼题记百则》。实际上,我正是先在网上读到了这篇《念楼题记百则》,才动念想请锺先生为我新编的一册文集《结缘豆》题记。于是便先是打了一个电话,询问锺先生的意见,先生倒是满口答应,但提出要看看书中的内容,也好下笔来写。随后,我将文章初步编成,并写了一封信,谈了何以取名《结缘豆》的缘故,并在信中录了周作人文章《结缘豆》中的一段我最为喜欢的话。锺先生认为抄录知堂原文为好,但与我此前引用的却是不一样的,而是在我引用的基础上,又摘录了三句话,讲清了周氏谈论“结缘豆”的主要内容,我想不妨把锺先生在我基础上所抄内容特别引录如下:“……按《日下旧闻考》,京师僧人念佛号者辄以豆计其数,至四月八日佛诞生之辰,煮豆撒以微盐,邀人于路请食之,以为结缘……”“为什么这样的要结缘的呢 我想,这或者由于安于孤寂的缘故吧……”“……写文章即是不甘寂寞……”

对于我的新书取名《结缘豆》,想来锺先生是大为赞成的,故而在信中才有感而发的一通感言,并强调周氏的“结缘豆”之言,“实作文做人之金针也。”从信中可知,锺先生对作此题记很是重视,也是颇感满意的,而他后来又将此文复印一份,寄给了他的一位深圳朋友。不料原件寄给了那位朋友,复印件却寄到我处了。那位深圳友人也乐意收藏这份手迹,我也只得恳请锺先生另抄一份。不过,新抄的《题记》与此前的内容有所不同,锺先生又作了内容修订。但我以为,原有的《题记》亦有资料价值,不妨抄在此处,以作纪念。锺先生在《题记》中抄录周氏文章后,这样写道:“航满君作文、出书、编书,‘他只是结点缘罢了’,不曾幻想(更不至妄想)文艺还会有什么更大更多的效力。这也就是我欣赏他,愿为作誊录生来抄录《瓜豆集》这几百字的缘故吧。癸卯端午念楼锺叔河于病中”。值得一提的是,信中亦谈及由我编选的《念楼话书》。此书印成,各方面反响较好,锺先生对此书的编选和印制也是满意的,不但自购100本,且还请出版社寄书给友人。

本文图片由作者提供