初临黄河那时节

初临黄河那时节

40年前,我大学毕业来到黄河水利委员会工作。寒暑相推,春华秋实,时间如白驹过隙,但初临黄河时的光景仿佛就在昨天,隽永绵长,难以忘怀。

宣传处新来的年轻人

1982年7月初,阴雨连绵数日之后,我揣着滚烫的毕业派遣证,从母校来到郑州市金水路11号黄河水利委员会报到。得知自己被分配到黄委机关宣传处,从此将在这里开启新的职业生涯,我忐忑不安的心情终于平复下来。

我是1978年9月考入郑州工学院水利工程系的。这一年,是中国当代史的重大转折点。伴随高考制度的破冰复航,几百万青年学子从社会各个角落涌入考场。77级和78级,两个年级的67万考生同年相继跨入大学校门,这在中国高考史上是空前的。

这一年,也是我人生的转折点。我13岁初中毕业后成为一名下乡的“知青”,担任过“知青”队长,当过煤矿工人,经历颇为曲折。在恢复高考的春雷涌动中,我重拾疏离已久的书卷,披星戴月,全身心投入高考复习的搏击,最终得以金榜题名,跨入梦寐以求的大学校门,从而结束了动荡不安的生活。

然而,毕业后来到“黄河宣传”这个新的环境,我兴奋之余却有些茫然。在大学,我学的水利工程专业,虽然在担任校文学社长期间也曾发表过一些习作,但毕竟没有受过新闻专业的系统培训。初来乍到,人地两生,新闻理论基础先天不足,怎样走好第一步,应该从哪里下手,一时不知所措。

所幸,这种茫然思绪很快便在春意暖暖的工作环境中消融而逝。

我所在的宣传处,当时隶属黄委政治部。处长赵保合同志是一位“老革命”,他15岁入党,22岁投身黄河治理宣传工作,中华人民共和国成立初期即担任《新黄河》杂志编辑部主任,后遭受人生磨难,“平反”后出任宣传处处长。他忠诚正直,文笔雄健,重视人才,是一位受人敬重、令人信服的“掌门人”。

当时的宣传处,下辖治黄宣传科、理论科、政治宣教科、黄河展览馆(今黄河博物馆前身)等科室。我被分在的治黄宣传科主要负责治理黄河业务宣传报道,以及配合社会新闻媒体的黄河采访活动等。

我到治黄宣传科时,这里的4位老同志都是黄河上的“大笔杆”。叶其扬、邓修身两位前辈,谙熟治黄情况,宣传经验丰富,多年来发表过许多有影响力的新闻作品。年纪最大的王质彬先生,早年毕业于西北工业大学历史系,文史功底深厚,当时正在主编《黄河水利史述要》,该书出版后成为记录古代黄河水利史的经典之作。另外一位是林观海同志,当时40岁出头,复旦大学历史地理系毕业,名校科班出身,基本功扎实,处事干练,后来升为宣传处副处长。毫无疑问,这是一个非常适宜青年人成长的环境。时值国家改革开放新时期,蓬勃发展的大好形势,为新一代大学生带来了难得的发展机遇。为了使治黄宣传工作有序接力、传承,赵保合等宣传处领导对新来的年轻人寄予了很大希望,压担子,严要求,指方向,全力培养促成长。

同科室的前辈们更是给予了我春风化雨般的“传帮带”。从全面介绍情况到悉心传授经验,从抓新闻、出题目到沟通社会媒体,手把手指导,直至生活关怀,可谓倾囊传授,细致入微。在浓浓暖意中,我舒心上路,很快进入了工作角色。

记得刚到单位报到时,正值1982年黄河大汛,治黄宣传科领导为了让我增加感性认识,派我随同赴花园口水文站开展调研的水文局同志,去体验黄河水文人的“战地生活”。

在十余天相处中,聆听老站长杨凤楼对于全站水文职工抢测洪峰的动情讲述,现场采访机船手拼搏惊涛骇浪的奋战事迹,深受触动,对于这些被誉为“黄河防洪耳目”的水文将士,敬佩之情油然而生。根据此次花园口和其他水文站的补充采访,不久后,我创作的散文《禹神的眼睛》发表在郑州晚报副刊,被评为该报社的好新闻奖。

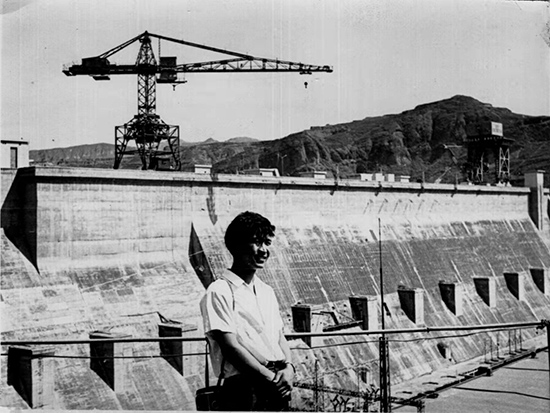

1983年,作者在黄委宣传处工作期间到三门峡水利枢纽工程采访

就这样,在前辈们的引领下,我踏上了宣传黄河之路。先后采写了《秋访花园口》《大禹岭上观黄河》《不要忘记自己是时代的儿子——访著名画家周韶华》《到民族摇篮里探索——访著名电影艺术家达奇》等通讯和专访,发表在河南日报、郑州晚报、北京晚报、河南广播电台等媒体。

采访中,有许多情节使我一直铭记于心。譬如,著名画家周韶华说,万里黄河孕育了巍然屹立于世界之林的中华文化。几千年来,一个接一个黄河浪涛,塑造了中华民族的精神性格,黄河九曲十八弯表现的坚韧魅力,宛如我国大浪淘沙的绚烂历史,像磁石一样吸引着人们。于是,周韶华把寻求伟大民族之源的炽烈感情,融入画黄河的每道线条,力求把历史长河和流沙万里的旋涡,融为一体,诉诸丹青,从意境到技法,使艺术与生活、古老文明与时代精神获得有机的统一。

初临黄河,蹒跚学步,小有收获,增强了我工作的自信心和热情,为今后沿着治黄宣传道路跋涉前行,提供了丰富的营养和动力。

听徐铸成先生讲新闻

然而,此时文科基础薄弱的现实仍在不时提醒着我。为了弥补这个短板,我为自己制订了一部“练功补课计划”。

第一项是报名参加了中国逻辑与语言函授大学举办的汉语言专业学习。这是北京的一所民办高校,以函授教学面向社会举办非学历继续教育。通过这种方式,我研修了《语言学概论》《古代汉语》《现代汉语》《中国文学史》《文学概论》《逻辑学》等课程。这种函授学习,尽管比不得全日制研修,但对于《文学》《语言学》《逻辑学》等弱项拾遗补阙,也是行之有效的。

第二项,参加了人民日报社新闻智力开发中心主办的新闻函授学习。该中心主要招收各级新闻工作人员,专业报纸编辑、记者以及宣传部门干部等。学习方式为自学加函授指导,学员按计划定期做作业,寄至中心由指导教师批改。代课教师为人民日报社和首都新闻界的资深编辑和记者。所学课程包括:《新闻学原理》《新闻采访概论》《新闻写作》《报纸编辑学》《新闻评论》等,办有一份《新闻学苑》内部期刊,供指导老师点评作业和学员交流学习心得。

通过为期一年的函授学习,我在新闻基础理论方面有了明显提高。

此间,现场聆听徐铸成先生讲授《新闻的往事》,我一直记忆犹新。

那是1983年暑期,黄委宣传处领导获悉,民盟中央在北京师范大学举办多学科学术讲座,其中有新闻界前辈徐铸成先生主讲的《新闻艺术》,于是研究决定让我脱产赴京听课。

这是我大学毕业后首次脱产学习,心里既激动又好奇。民盟中央举办的这次多学科学术讲座,旨在为当时求贤若渴的全社会提供智力服务。讲座由著名学者和专家亲临讲授,如费孝通先生主讲的《社会学》,朱光潜、黄药眠教授主讲的《美学和中国美术史》等,都是我们以前可望而不可即的精深学问。

徐铸成先生给我们主讲的《新闻艺术》,他风趣地比喻为“新闻烹调学”,这种提法在当时新闻学界尚属首创,意在教授学生讲究新闻技巧,吸引读者,增强传播效果。

徐老先生时年76岁,面色红润,瘦削矍铄,完全不像年逾古稀的老人。他是我国现代著名报人,从供职《大公报》到创办《文汇报》,新闻生涯近半个世纪。讲座中,徐老先生谈到,中华人民共和国成立前,《大公报》《文汇报》曾屡次被反动派查封停办,甚至受到刺刀炸弹的威胁和金钱的利诱,但他们秉笔直书的办报宗旨始终不渝。

他曾语重心长地说:“新中国是社会主义国家,我们办报纸为党和人民服务,新闻工作者要对人民负责,对历史负责。中共十一届三中全会以来,改革开放深入发展,新闻工作者赶上了大好时机,更应坚持‘不虚美,不隐恶’的浩然正气,为改革开放鼓与呼。”

据徐老先生的助手贺越明回忆,就在这次《新闻艺术》讲座赴京途中,徐老先生在列车上不时起身,专注地观赏窗外的景色。讲座结束后不久,徐老先生在香港《明报》发表的《旅京通讯》一文中,那次赴京在火车上沿途看到某地大水过后的遗迹、某处拔地而起的农家新楼、某站个体户叫卖水果的吆喝等,都成为他笔下着意描绘的对象和赞颂改革开放时期社会经济面貌日新月异的好材料。

讲到报纸版面安排,徐铸成先生举了一个事例。1981年11月,中国女排在日本东京第三届世界杯排球赛上,经过顽强拼搏首次夺冠,这是一个令中国人民激情振奋的重要新闻事件,但当时正值全国人民代表大会召开期间,能否把中国女排夺冠作为报纸头版头条,曾引起一番争论。他认为,从“新闻学”角度讲,中国女排首次夺冠是重大新闻,而这天全国人大会议是讨论环节,因此中国女排夺冠应该放在头版头条。

徐老先生强烈的新闻意识和独特见解,使在场的学员眼界顿开,深受启迪。我们从中感到了一位老报人的新闻情怀和学术风骨。

讲座结束,徐老先生和我们全体学员合影留念,把这段记忆定格在了闪光的瞬间。

在创办《黄河报》的日子里

1983年春,在党的十二大精神催动下,中国改革开放进入新征程。在黄河上,宣传工作如何顺应新的形势,为黄河治理开发迈开新步伐鼓与呼?带着这一问题,宣传处、治黄宣传科的领导与同志都在深入思考。

当时的治黄宣传仅有一个《人民黄河》期刊,因其科技属性和周期所限,已远远不能满足黄河上下新闻传播的需求。而中央和地方媒体仅仅是报道黄河的重大事件,不可能为黄委承担太多宣传功能。但黄河基层单位特别是一线职工,迫切需要了解新时期治黄方针、改革政策和工作部署。黄委领导机关也亟须随时掌握基层动态、改革典型等新情况。显然,靠现有宣传手段,已不适应治黄事业的发展。于是,创办黄委自己的《黄河报》,成为当时治黄发展的迫切要求和广大职工的强烈呼声。

为了筹办《黄河报》,1983年初夏,我们治黄宣传科的同志兵分几路,先后到《人民长江报》《郑铁工人报》《濮阳中原油田战报》《河南科技报》等单位学习取经,借鉴专业办报经验。据此起草了《关于筹办〈黄河报〉的意见》,由宣传处呈报黄委。

这份报告很快得以批复。黄委决定成立《黄河报》编辑部,报纸先行试刊,每月一期,待取得经验、条件成熟后正式创刊。在运行体制机制上,由宣传处处长赵保合兼任《黄河报》编辑部主编,叶其扬任副主编。邓修身同志执笔起草了采编人员配置和版面安排,由叶其扬同志负责一版要闻版;邓修身同志负责二版治黄业务版,我协助配合;三版精神文明建设版,由当年新来的河南大学中文系毕业生郑胜利同志负责;我专职负责四版文化副刊。

关于《黄河报》的报头,黄委专程寄信给中央顾问委员会委员、中国书法家协会主席舒同先生,请他赐墨题写“黄河报”3个舒氏颜体大字。

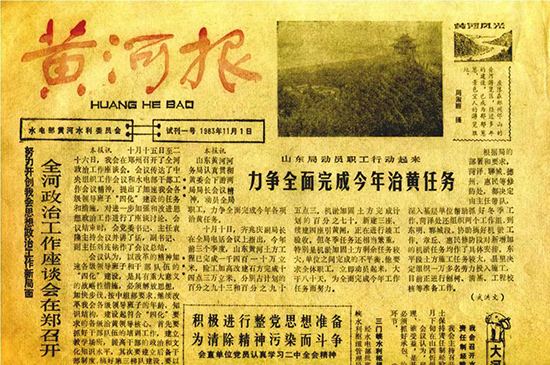

经过一番紧张准备,1983年11月1日《黄河报》试刊号面世。一份服务于大河上下治黄工作的专业报纸,就此破茧而出,羽化成蝶。它见证了一支治黄宣传新军的乘风起航,寄托着黄河人的热切期望。

《黄河报》试刊一号

不过,初创的《黄河报》的确是在“摸着石头过河”中探索前进的。采编人手不足,通联队伍尚未建立,有限来稿差强人意,困难重重。为此,编辑部实行“全能式”运作。从采写稿件、版面编排到报纸发行,全部自己动手。没有印刷设备,利用社会资源“跑厂”印制。在这样的艰苦条件下,《黄河报》肩负重任,迈开稚嫩脚步上路了。

不久,蒋旭光、田玉根、戴旭东、郭先芳、张再厚等同志相继从其他单位和科室调来,加入《黄河报》采编行列。全体新老人员,和衷共济,同心协力,迎难而进,如同浇灌一株破土而出的幼苗,精心培育着《黄河报》的发育成长。

那是一段激情似火的岁月,通宵达旦,日夜兼程,成为家常便饭。到十几千米外的郑州晚报社“跑厂”印报,从送版、校对到付印,每期都要跑四五个来回。然而,每当一期新报纸印制完成,我们仿佛看到一条联结大河上下的彩带横空飞舞,一种豪迈的成就感油然而生。

辛苦并快乐的“编辑部故事”,换来的是富有成效的收获。

有这样几个事例。1983年12月20日《黄河报》试刊三号刊登的黄委老主任王化云为纪念毛泽东同志诞辰90周年而作的《毛主席指明了治理黄河的方向》一文,深情回顾了中国共产党领导人民治理黄河的光辉历程,提出“抓紧修建小浪底水库”的主张。该文成为兴建小浪底水利枢纽工程首次见诸报端的文章。

黄河报试刊五号刊载的王化云《谈系统工程治理黄河问题》,从理论到实践回答了“现阶段如何正确处理洪水泥沙关系”等重大问题,给人深刻启迪,鼓舞人心。

此前,全河的重要会议精神和工作部署,往往经过多个环节在数月后才能传到基层。有了《黄河报》,不出一月就能传至大河上下,明显增强了指导全河工作的主动性。同时,《黄河报》的大众式传播特点拉近了读者的距离。治黄科研成果、新技术应用等专业知识,通过《黄河报》转换了清新的文风和亲和的面容,走近一线班组、基层职工,产生了科学普及的催化效应。全河上下的精神文明建设、思想政治工作和治黄英模事迹,也有了交流园地,激荡起人们心灵的浪花,使大家感受到了榜样的力量。

当时,我负责编辑的《黄河报》四版“大河”副刊,也进行了积极有效探索。登载了不少黄河职工自己创作的作品,如游记《黄河岸边游汉陵》《黄河的足迹》,小小说《高差》《打起背包就出发》《洪峰后半夜到达》,诗歌《早晨,我奔向黄河》等。这些作品来源于治黄现实生活,感情充沛细腻,文风生动活泼,启迪了黄河职工的思想,提高了艺术修养。

1984年,作者和《黄河报》记者与电影艺术家达奇一行在郑州黄河游览区采访

《黄河报》历经8个月试刊后,于1984年7月10日正式创刊。本期发刊词指出:《黄河报》将采用新闻、通讯、经验介绍、工作研究等形式,及时准确宣传党的路线、方针、政策、治黄成就与经验,努力反映黄河职工精神面貌和要求,进一步办好综合副刊,推动治黄队伍文化建设。力求做到中心突出,体裁多样,生动活泼,使之真正成为推动治黄工作的有力武器和黄河职工的良师益友。

也就是在这时,我因工作需要被调到黄委办公室,在老主任王化云身边参加撰写《我的治河实践》并负责文秘工作,从此离开了引领我走进“黄家大院”的宣传处和参与创刊的《黄河报》。

时光荏苒。如今《黄河报》初创时期的老领导和老前辈,有的进入耄耋之年,有的积劳成疾不幸与世长辞。我们这些昔日的年轻小伙子,也已两鬓斑白,步履渐缓,韶华不再。然而,不管日月如何交替,时光怎样飞逝,我们对治黄宣传事业的责任和钟爱,对《黄河报》的浓浓情意始终难以割舍。

令人欣喜的是,40年来,在历届黄委党组高度重视和深切关怀下,治黄宣传阵地不断发展完善,表现形式多元,传播手段创新,才俊辈出,硕果累累,发展前景广阔。衷心祝愿治黄宣传工作,再接再厉,接续奋斗,奏响黄河流域生态保护和高质量发展的“奋进曲”。

图片由作者提供

编辑:胡霞 范江涛