迁民执照里的黄河往事

迁民执照里的黄河往事

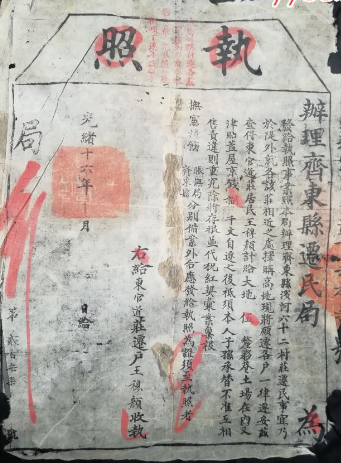

这张晚清的迁民执照,时间为清光绪十六年(1890年),距今约有130年,内容为政府安排邻河村民迁徙到堤外,凭照领取津贴、购地盖屋等相关事宜。“执照”两字经朱笔圈过,页面上朱笔点痕表示对内容的校核,文未有“行”字画押,日期上面盖有生效的官印。

查山东历史大事记:清光绪十五年(1889年)3月15日,山东巡抚张曜奏请将历城、章丘、济阳、齐东、青城、滨州、蒲台濒河村庄300余处,常年遭受水灾,宜劝令迁移大堤之外,酌给搬迁费。第二年继续迁民,光绪十七年(1891年)张曜病逝,迁民暂停。两年总计迁民700余户,堤内未迁之民尚有20000余户。

由此可见,执照发生的背景与历史记载相符,正是当年黄河泛滥成灾,沿河百姓深受其害,政府组织有序外迁的真实历史记录。泛黄发脆的迁民执照背后,其实还有许多不为人熟知的黄河往事。

一、一片争论声中两岸大堤筑起

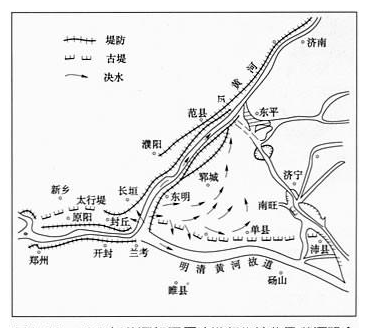

清咸丰五年(1855年)6月19日,黄河在河南兰阳(今兰考)铜瓦厢决口后,河水经直隶东明入山东菏泽濮州,向北穿运夺大清河,从山东利津牡蛎口入海,由此结束了700多年南流经淮入海的历史。改道之初,外部鸦片战争刚刚失败,内部太平天国定都天京开始北伐,处于内忧外患、风雨飘摇的清政府,根本拿不出足够的经费用于河工。

决口之初,清政府内部对堵口还是改道北流的意见不一,屡议不决,只好采取暂缓堵口、劝民筑埝的措施。

铜瓦厢决口初期山东黄河上游流势

兵来将挡,水来土掩,沿河各州、县在官府劝募下开始修筑黄河民埝,如平阴县知县张鹭立“率民筑沿河堤捻”,东明县士绅李恒“督修堤堰城赖以亡恙者数年”。笔者在近期考察山东黄河文化示范点时,分别在鄄城、东平发现记述当地百姓自发组织修堤的4通功德碑。到同治年间,山东全境基本修成首尾相接的民埝。

民间自发修筑民埝,堤身单薄,高度不够,很难防范黄河大水。同治年间的郓城侯家林、东明石庄户民埝决口,引发了更大程度的灾害。贾庄堵口完成后,这条无岁不决,无岁不数决的“害河”基本上全溜由大清河入海了,山东首当其冲深受其害。这时关于黄河是否堵口恢复南流,山东巡抚与皖、苏籍官员发生了激烈的争执,双方争执不下,清政府又采取了“拖”字政策。

为防水患,山东地方官员从保境安民的角度,只好无奈地扛起修筑堤防的重任。从光绪元年起,山东巡抚丁宝桢带领官绅员弁开始培修障东堤。早在堵复侯家林决口时,河督乔松年就一意推诿,结果造成河工事实上由地方组织出工、出钱完成。丁宝桢的继任者陈士杰好似救火队长,常年在整治河患的现场来回奔走,但由于用人不当,疏于察弊,河工质量低劣,光绪八年、九年、十年连年出现全省性水灾,引发百姓不满,朝廷几次降职问责,被搞得焦头烂额。于是奏请在山东设立河防局于省城居中调度,专司全省上中下三游河务,同时加京官官衔。实际上是想把黄河事务划给中央统一管理,但烫手的山芋接到了想再抛出去,岂能那么容易,设立河防局立即照准,加京衔的请求则被朝廷义正辞严地拒绝了。

20世纪20年代老济南城内河防局位置图

鉴于山东受黄河水灾甚重,清政府派总督仓场侍郎游百川赶赴山东,与山东巡抚陈士杰一起督办治河工程。游百川巡视黄河两岸之后,奏请修筑黄河下游两岸长堤。这样,从咸丰五年(1855年)铜瓦厢决口到光绪十年(1884年)30年间,山东黄河两岸1000余里的堤防就在这一缓二拖中逐步修筑起来了。此后虽然不断对堤防增修加厚,但河床逐年淤积抬高,河患非但没有减轻反而更加严重了,造成了无岁不决,无岁不数决,终无安岁的局面。

二、治河能臣留下的一记败笔

张曜是在光绪十二年(1886年)正月来到山东的,因陈士杰办河工不利被迫辞职而补授山东巡抚。他原是个目不识丁的武夫,在组织团练镇压农民起义时有功而起家,后因谏官弹劾不识字而发愤读书,刻“目不识丁”一章随身携带来警示自己,一步步成为统领一方的封疆大吏。

在治河上,他注重调查研究,上任后即沿河一直考察到铁门关的河口;能虚心听取别人意见,但凡有言河务者,即使平民百姓,也要请来咨询。他用治病来比喻治河,认为泛滥冲决是河之病,淤滩沙咀是致病的原因。山东河道约束在两岸堤防之间,应对洪水宜用“分”与“疏”两种办法。他关心河工,每有决口都亲临现场指挥,一年有300天的时间呆在黄河上,其治理黄河的一系列措施还是很有成效的。

光绪十三年(1887年)郑州十堡决口久堵不决,为山东黄河赢得了宝贵的喘息机会。他奏请清廷拨银187万两,挑挖因断流而造成淤塞的黄河河道。郑州十堡大工完成后的光绪十五年(1889年)冬,黄河于凌汛时期回归故道,冰水在山东得以顺利入海,河道疏浚功不可没。他善于利用新技术治理黄河,向德华银行借款银40万两,订购法国制铁管挖泥送泥船对河口拦门沙进行疏挖。后来又把入海口从牡蛎口改到韩家墩,使河口通畅无阻。此外,他提倡采用铺小铁轨带铁车运土,曾造铁轨1080丈,在修筑堤防培堤取土较远时大大提高了工效。

在修建黄河大堤上,张曜实行由沿河地方官员分段承包责任制,按加高培厚的新标准进行修筑。这样,黄河两岸就有了堤防和民埝两道防线。可是汛期一旦来水,老百姓只顾各自利益而守民埝,甚至还有故意坏堤保埝的行为。张曜听信幕僚“废除民埝,退守官堤”的错误主张,才使得黄河济阳以下濒河村庄的老百姓遭受了灭顶水灾。

三、为避洪水灾害流传下来的迁民执照

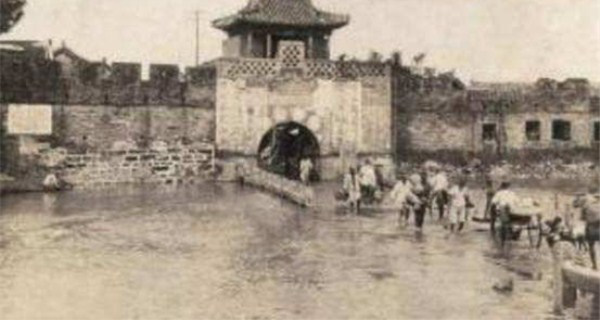

清光绪十八年(1892年),黄河水再次泛滥,章丘胡家岸、济阳桑家渡漫决,梯子坝被冲毁300余米,河道从中流南移,有600年繁华历史的齐东县城仅存东南一隅未被淹没。刘鹗在他的《老残游记》第十三回《娓娓青灯女儿酸语 滔滔黄水观察嘉谟》,第十四回《大县若蛙半浮水面 小船如蚁分送馒头》有详细描述。

作者曾是张曜请来治河的提调官,是这场灾难的见证人,在第十三回后的自评中,他这样写道:“勤果公(指张曜)慈祥恺悌,齐人至今思之。惟治河一端,不免乖谬。而废济阳以下民埝,退守大堤之举尤属荒谬之至。惨不忍闻,况目见乎!”在第十四回后的自评:“山东村居屋皆平顶,水来民尽升屋而处。一日作者船泊小街子,见屋顶上人约八九十口,购馒头五十斤散之。值夜大风雨,耳中时闻坍屋声。天微明,风息雨未止。急开船窗视之,仅十余人矣!不禁痛哭。”

齐东县城东南城门半浮水面

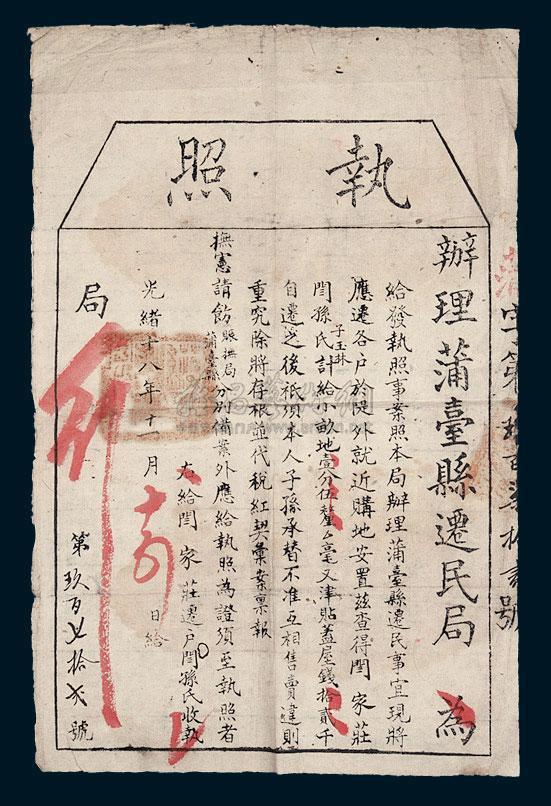

福润接任山东巡抚后,于光绪十八年(1892年)正月二十日,奏请择高阜之区立庄,盖房迁民,所需经费通过赈捐解决,继续迁出历城、章丘、济阳、齐东、青城、蒲台、利津8县灾民,到6月新庄盖成之屋十之七八,到十一月初迁竣,总计迁民20000余户,计200余村。光绪二十年(1894年)又将齐东县城迁至九户镇。下面这张迁民执照,正是这一年蒲台县百姓迁民移居的真实凭证。

其文曰:

执照。办理蒲台县迁民局为。给发执照事,案照本局办理蒲台县迁民事宜,现将应迁各户,于堤外就近购地安置。兹查得闫家庄闫孙氏子玉林,计给小亩地一分五厘某毫,又盖屋钱十二千。自迁之后,只许本人子孙承替,不许互相售卖,违者重究。除将存根并代税、红契汇案禀报抚宪,请饬蒲台县赈抚局分别备案外,应给执照为证。须至执照者。右给闫家庄迁户闫孙氏收执。 光绪十八年十一月十四日给。 局行。 第某某某号

从执照内容看,闫孙氏分得一分五厘地,也就是3间屋的地基,还有12000文的盖屋津贴。据有关专家考证,这次迁民以道员黄玑为主办,以候补知县杨建烈为提调,制定有迁民章程,所有一应事宜按章办理,对建设新村、修盖房屋等做得比较细致具体,但是没有给移民耕地,移民返迁现象十分突出,所以并不能从根本上改变河患给老百姓带来的灾难。

沧海桑田,世事巨变。人民治黄70多年来,黄河得到了系统治理开发,建成了固若金汤的标准化堤防,经沿黄军民严防死守,取得了伏秋大汛岁岁安澜的辉煌成绩。党和国家持续关注滩区人民生产、生活和安居乐业问题,将山东、河南两省黄河滩区84.94万人整体搬迁列入扶贫攻坚计划,计划2020年前全部完成。130年前沿河百姓流离失所、背井离乡的历史,真正一去不复返了。(文/闫训立 实习编辑/胡方园)