央视报道黄河博物馆:讲好黄河故事,传播黄河文化

央视报道黄河博物馆:讲好黄河故事,传播黄河文化

央视新闻频道8月8日上午报道河南郑州普通市民与黄河的故事。

黄河博物馆:讲好黄河故事传播黄河文化

习近平总书记一直高度重视文物工作和文化传承,党的十八大以来,习近平总书记在地方视察调研中经常打卡博物馆,查看具有地方文化特色的文物和展品,对文物保护和文化传承工作不断作出重要部署。他多次强调,推动中华文明创造性转化和创新性发展,激活其生命力,让收藏在博物馆里的文物,陈列在广阔大地上的遗产,书写在古籍里的文字都活起来。

从今天起,央视新闻频道特别推出《暑期走进博物馆系列报道》。黄河,是我们中华民族的母亲河,她孕育着人类文明,记录着人与自然共生的故事,位于河南省郑州市的黄河博物馆成立于1955年,是我国最早建设的河流博物馆。

今天就跟随记者走进黄河博物馆。

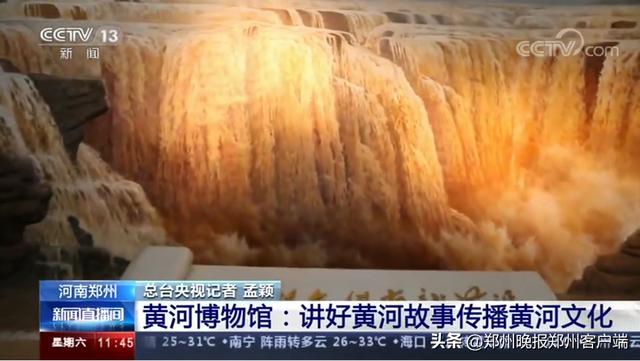

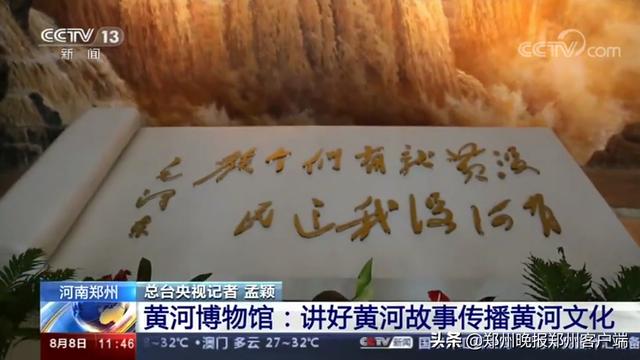

一走进黄河博物馆的大门,首先映入我眼帘的就是这样一幅巨幅的壶口瀑布的彩绘,奔腾不息的黄河水就象征着我们中华民族勇往直前、百折不挠、奋发向上的民族精神。在1947年的陕北,毛泽东刚刚起草完《中国人民解放军宣言》后,来到了黄河边上,他说了这样一句话:没有黄河,就没有我们这个民族。

那么今天,就请黄河博物馆的讲解员张笑蕾给我们讲解一下这条中华民族的母亲河。

黄河博物馆的讲解员 张笑蕾:

欢迎来到黄河博物馆!整个展馆是以华夏国脉黄河巨龙的缩影为主题来介绍我们母亲河的过去、现在和未来。在黄河流域,不仅有我们熟悉的像炎黄二帝、大禹治水、伏羲女娲造人的传说故事,更多的是祖先留给我们文明的遗迹。

我们看到的这两个展柜就是在黄河上游,甘肃马家窑出土的彩陶。在这些彩陶器上已经有了很精美的纹饰,让我们对祖先当时的生活能够产生无限的遐想。

我们在展厅看到有老师和家长带着孩子们来参观,孩子们仔细听讲解,还不时地停下来做笔记。

第三展厅讲述了中国历朝各代治理黄河的重要人物和大事件。黄河宁,天下平,中华民族治理黄河的历史就是一部治国史。孩子们在多媒体机前驻足,点击名字就能看到大禹治水等与黄河治理有关的人物和故事。

郑州市文化路小学翰林校区学生 王子睿:

今天参观黄河历史博物馆就是,大禹治水带着他很多的兄弟一起去黄河。然后他过家门的时候,三过家门而不进,他的这个精神打动了我。

黄河博物馆馆长 王建平:

我们就是想通过这些,让观众或者说广大的中小学生了解黄河的自然、文化以及治理的过程。可以说通过这么多年的努力,我们这个博物馆已经成为保护传承弘扬黄河文化、传播水利科学知识、教育人们生态保护和防汛抗灾意识,进行爱国(主义)教育的一个重要的场所。

为了让孩子们在玩中学,寓教于乐,黄河博物馆在暑期组织了一系列的活动,让孩子们从历史、地理和艺术等多方面了解黄河文化。

郑州市中原区外国语小学学生 李婉嫣:

我画的这个陶瓷纹是有蜗牛线,还有三角形,还有一些波浪纹。这些都是在我参观黄河博物馆时,看到一些瓷器上面的纹饰,还有我自己发挥想像的一些纹饰。

郑州市纬五路第一小学学生 王子铭:

我拼的是黄河水利工程图,我从小生活在黄河边上,黄河给我们带来很多资源,很多乐趣,我们要保护它,爱护它。我觉得住在黄河边很快乐。

在拼图游戏中,孩子们不仅了解了黄河的形状,也学习到了黄河流域的地理知识。

郑州市青少年宫老师 冯丽娜:

作为我们郑州的人,郑州的孩子,从小也是吃着黄河水长大的。从感受一草一木,一砖一瓦的这个过程当中,边学边玩,让孩子有所收获,对我们中国的传统文化,以及黄河文化、黄河文明、黄河精神,有一个更好的传承和弘扬。

河南博物院院长 马萧林:

我们要让孩子们从故事当中、从课本中、从博物馆的参观当中,学习到黄河的历史,了解黄河文化,讲好黄河故事。

一家三代人接力传承“黄河精神”

生活在黄河沿岸的华夏儿女,世世代代为治理黄河、保护黄河而奋斗不止。黄河博物馆的工作人员张卫军一家三代24口人中,有13人在黄河水利委员会工作,为黄河工作是这一大家子的骄傲和梦想。

张卫军在黄河博物馆工作了近20年,展厅内的每件展品他都十分熟悉。从小在黄河边上长大的他,深知黄河在他们家的分量,父亲张俊德是黄河水利委员会的第一代工作人员,为黄河防汛工作奉献了一生。如今,86岁的老母亲谈起老伴儿当年奋斗在防汛一线的事情,仍然记忆犹新。

张卫军母亲 关培芳:

1958年,他(老伴儿)在故县水库参加防汛,三天三夜没回家,我也不知道去哪儿了,我说人怎么就不见了,几天都不回来了。后来回来了,他说防汛汛期不能请假,我不能回来。老头儿老(去世)了,火化买坟地就买在黄河纪念公园。让他看着黄河,正好面朝黄河,前面是黄河大堤。

黄河博物馆工作人员 张卫军:

现在一晃自己年龄也大了,下一代的“小黄河”也起来了。现在我们家的第三代,两个外甥一个侄子,都在干(治理)黄河(的工作)。

张卫军的外甥李程是花园口水文站的一名水文测验员,2006年,从北京复员回家后,他就也进入了黄河水利委员会工作,在最艰苦的水文站一干就是14年。

黄河水利委员会花园口水文站 李程:

因为我的姥爷、我的妈妈、我的爸爸全都是干水文工作的,也是受他们的影响比较大。

回忆起已经去世的父亲,李程哽咽了。他说自己终于理解了,在汛期经常不能回家的父亲。

现在我在基层一线也待了十几年了,现在我也慢慢理解他(爸爸)说的这个洪峰只要错过了,就再也抓不住了,再也测不到了。所以说,现在我也理解他说这句话的意思了。

现在我的孩子才四岁多,(我)也是经常不能回家,一到汛期的时候,基本上也是天天不能回家,想想父母说的话,还是选择留在黄河边。